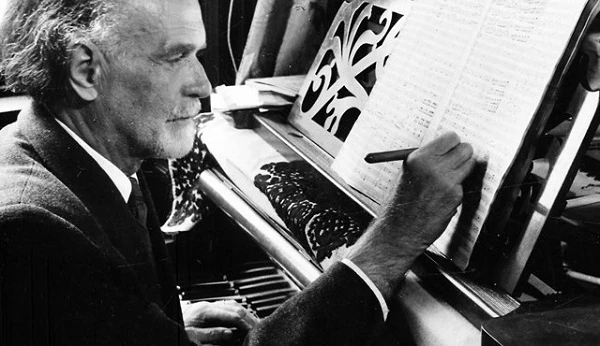

Una añeja melodía húngara alerta sus sentimientos. Las voces changuitas siembran semillas en su corazón, abriéndole caminos en el horizonte. Presiente que su destino está junto a su pueblo, en un bosque de pentagramas. Ocurre que la música ha celebrado su nacimiento.

1882. Ese 16 de diciembre, en Kecskemét, el ferroviario Fridyes Kodály despierta la alegría en su violín, mientras su esposa Paulina Jaloveczky se levanta aún dolorida por el parto y desde el piano lanza una canción posando la luz en el rostro del niño.

Los trenes llevan a la familia a Szobrol y luego a Galánta, donde las raíces musicales de eslovacos y húngaros estallan en el aire. A los 16 años estrena su primera composición. Mientras hace el secundario estudia chelo, piano y violín.

Ingresa a la universidad para graduarse en profesor de húngaro, alemán y griego y simultáneamente estudia en la Academia Franz Liszt. Allí tiene un hermano de la vida, pero no lo sabe. Zoltán y Béla Bartók son condiscípulos, pero ignoran su mutua existencia. Se conocen en casa de Emma Sándor, mujer de vasta cultura, a quien Zoltán enseña composición.

El amor gesta sus primeras travesuras. Emma, 17 años mayor que su profesor, abandona a su acaudalado marido y une su corazón al corazón adolescente sin sospechar, contra todo pronóstico, que durante 49 años las manos seguirán enlazadas. La amistad lo hermana con Bartók. Ambos bucean en aldeas y pueblos olvidadas melodías folclóricas, registrándolas en un grabador a cilindros. “La canción popular no es una reliquia caduca de la historia, sino la vida viviente. Cuanto más profundamente conozcamos nuestra música, más nos van a respetar, si no, solo seremos los difusores de un arte extranjero”, afirma.

Ya conduce los destinos de la Academia Liszt. Las críticas no logran perturbarlo. Solo Bartók y Ernest von Dohnányi -a quien los tucumanos conocieron en 1948 en el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán- lo defienden. “No es importante quién es el director de la Ópera porque si es malo, cae solo. Mucho más lo es un maestro de música porque si es malo, durante décadas generaciones enteras van a tener un gusto musical mediocre”, dice Zoltán y reforma los planes de enseñanza.

La gran armonía

Escribe un método musical para embellecer el alma de los niños. “Casi no tiene sentido cantar para nosotros mismos. Si cantamos dos ya es mejor; pero si cien o mil lo hacemos entonces suena la gran armonía de voces. Sólo en ese momento diremos: ‘¡regocijaos hombres de este mundo!’ Nunca lamentaré el tiempo que he dedicado a la escritura de libros educacionales elementales, con lo cual creo haber servido más que componiendo sinfonías”, dice.

Sin embargo, el Psalmus Hungaricus, la Suite “Háry János”, la Sonata para chelo solo, la Missa Brevis y las Danzas de Galánta han encontrado ya un lugar bajo el sol. “Es inútil que el Estado edifique una costosa ópera, si nadie va a entrar. Hay que crear un público para el cual la música sea un elemento vital. En la escuela debe enseñarse la música no como una carga, sino como un placer. El canto es la base de la música. No se puede heredar la cultura, sino que esta debe ser readquirida por cada generación”, sostiene.

La muerte acecha los 97 años de Emma. No desea que su marido la reemplace por la soledad y la tristeza, y le elige a su sucesora, que tiene apenas 20 años. Él sigue escribiendo y educando. “Somos las ramas de un árbol muy viejo. Nuestras raíces son profundas, pero justamente porque hemos absorbido de tantas fuentes, tenemos algo nuevo para decir”, dice.

Una antigua canción húngara ha entrado por la ventana el 6 de marzo de 1967. Los 84 años trastabillan. La mirada perdida de Zoltán Kodály se inunda de ríos, montañas y aldeanos, mientras un chelo detona sus voces en el bosque, sin sospechar que años después, para conmemorar el centenario de su nacimiento, el Coro Universitario de Tucumán, bajo la mano maestra de Andrés Aciar, les revelará a sus comprovincianos el corazón húngaro en un memorable concierto.