El 21 de octubre quedará lacerantemente anotado en el libro de los dolores institucionales de Tucumán como el día en que pudo observarse en su más espantosa claridad el fracaso del Estado moderno. Y, junto con ese naufragio, la tragedia social que ello provoca.

Habrá que aclarar que, por primitiva que fuera, el ser humano siempre contó con alguna clase de organización: aún en los tiempos de la tribalidad más cavernaria, unos conducían en determinadas tareas y otros los seguían, y así rotatoriamente. La idea de que alguna vez habitamos en una anarquía absoluta y original es una suerte de mito fundacional de la modernidad y, por ende, del Estado moderno. Sirvió para justificar la autoridad civil. La autoridad del monarca se basaba en el linaje: el rey era tal por ser hijo de un rey. Y punto.

Pero ahora, tras la Revolución Francesa que propone, además de fraternidad y libertad, nada menos que igualdad, ¿por qué acatar los decretos de un gobernante, las leyes de los parlamentarios o las sentencias de los jueces, si todos somos iguales? La respuesta fue que veníamos de un “Estado de Naturaleza”, signado por la guerra permanente, y que pasamos al “Estado de Derecho”, tendiente (para decirlo en los términos de Emanuel Kant) a la paz perpetua. Para ello, cedíamos libertades, como la de apropiarnos de todo cuanto quisiéramos y pudiésemos; pero ganábamos derechos y garantías. Ya no seríamos súbditos, sino ciudadanos. Y la dominación, en términos de Max Weber, ya no sería tradicional ni respondería a una persona, sino que sería racional e impersonal: seguiríamos a la Ley.

Tres condiciones

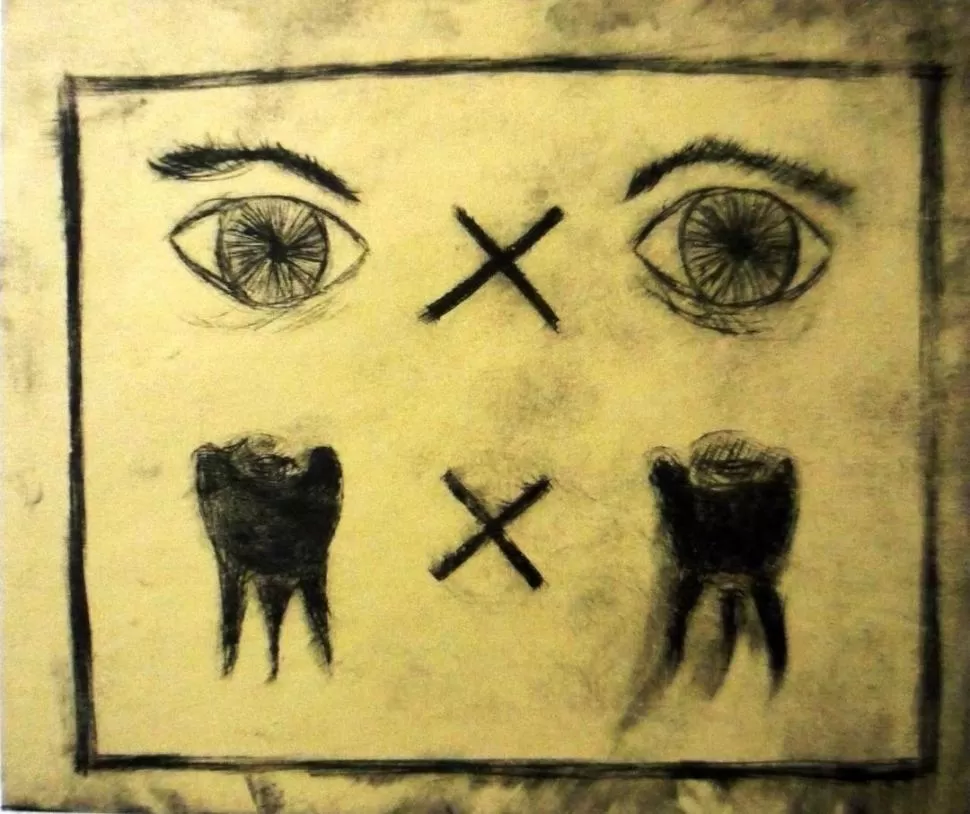

Este Estado moderno, además, adoptaría en nombre de la razón un modelo de justicia resarcitoria, como instancia superadora de la justicia retributiva que imperaba antes. En el Código de Hammurabi, hacia el siglo XVIII antes de Cristo, se puede encontrar una de las versiones más antiguas de la Ley del Talión: si alguien le quebraba un hueso a otro, se le fracturaba un hueso al agresor. O en términos de la Biblia, según el libro del Deuteronomio: “Y no tendrás piedad: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”.

No era barbarie, por cierto, sino el primer intento de frenar la venganza desmedida del tabú: si alguien golpeaba a otro, no perdería la vida por la ofensa, sino que sólo recibiría un golpe como castigo. Eso sí, tampoco era la modernidad.

De modo que el mitologema del “Estado de Naturaleza” vs. “Estado de Derecho” plantea, en los términos de Giorgio Agamben, una dicotomía primordial: la separación entre la violencia y el Derecho. El Estado moderno supone (no por primera vez, por cierto, pero sí definitivamente) que abandonaremos la venganza y abrazaremos la justicia.

Pero para que tal cosa fuera posible debían cumplirse tres supuestos básicos. Iba a haber derecho, iba a haber Estado e iba a haber justicia. De eso, aquí, no se consigue. Y por eso volvimos a la Antigüedad, a la Lex Talionis, y a una instancia previa al Estado de Derecho.

Dos vidas

Abigail, de nueve años, fue abusada y luego asesinada el domingo. Había salido de su casa a las 9. A las 11, la familia denunció su desaparición y salió a buscarla. Vecinos atestiguaron haber visto cuando José Antonio Guaymás, presuntamente, la llevaba a un descampado, donde juegan los niños. Allí hallaron el cuerpo desnudo de la niña, muerta de un golpe en la cabeza. Así que una multitud quemó la vivienda del sospechoso a las 17 y cuando la Policía se presentó a intervenir, los vecinos y los familiares de Abigail enfrentaron a los golpes a la fuerza de seguridad, repudiando que no hubiese participado de la búsqueda de la pequeña. Y avisaron que buscarían al presunto violador y homicida y que si lo encontraban antes que los uniformados, lo lincharían. Lo hallaron y, cual crónica de una muerte anunciada, lo mataron a golpes.

Pocas veces el Estado fracasa tanto. Y ese fracaso ha costado las dos vidas. Falló el protocolo de búsqueda de la menor de edad. Y falló la aprehensión del sospechoso. En la provincia donde los ciudadanos de a pie son harto más eficientes para buscar y encontrar personas que la Policía entrenada y armada para ello, un grupo de tucumanos decidió que la única Justicia por administrar no era la del Estado fracasado, sino la de los hombres. La que conocen desde el bíblico libro del Levítico: “Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará”.

El precio del fracaso estatal es un retroceso social en todos los órdenes: no sólo civilizatorio, sino también moral. Porque elegir el Derecho sobre la violencia, y la justicia de las leyes racionales por sobre la venganza de las pasiones, no estaba pensado para proteger a los victimarios, sino para que la sociedad no fuera víctima de sí misma. Dicho de otro modo, sólo hay una duda tan devastadora como la certeza del imperdonable crimen perpetrado contra Abigail: ¿y si el linchado no es el culpable?

Con la modernidad abandonamos la taliónica justicia retributiva porque había una cuestión que ella no podía resolver: lo único que no podemos hacer con los caníbales es comérnoslos.

Tres preguntas

Que la “Justicia por mano propia” sea injustificable, y sea contraria a nuestra idea de civilización, no debe hacer perder de vista un interrogante meridiano: ¿cuál justicia, predicada con el ejemplo, cabía pedir que esperasen?

¿Cuál Justicia, si un sector de ese mismo poder acusa a un vocal de la Corte de haber pedido que se “maneje la intensidad” de la causa penal contra un legislador denunciado por presunto abuso sexual? ¿Cuál Justicia si el otro sector, que se declara inocente y víctima de una campaña de desprestigio, contraataca afirmando que el denunciante, como vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, liberó en menos de un año a más de un centenar de procesados por asesinatos, abusos sexuales y robos agravados?

¿Cuál Justicia, en definitiva, si semejante terremoto institucional, para las autoridades, ni siquiera merece una licencia? Unos no la pidieron y a otros no les concedieron la que solicitaron.

Cuál Justicia, si la empresaria Ana Dominé fue asesinada el 12 de septiembre durante un atraco presuntamente perpetrado, entre otros, por Alfredo Sebastián “Hormiga” Quiroga, acusado del supuesto homicidio en ocasión de robo de Marcelo Javier Méndez, perpetrado el 6 de agosto de 2014. Esperó en prisión preventiva un juicio que nunca llegó y cuando cumplió los dos años fue puesto en libertad, como manda la ley.

Una anécdota

Pero este no es sólo un problema de la Justicia. El brote de violencia civil del miércoles no sólo desconfía de cómo se administra la justicia y se aplica el Derecho, sino que también deplora la inseguridad que ha alcanzado niveles del medioevo. Reseña el politólogo barcelonés Luis Bouza-Brey que “la sociedad feudal se caracterizaba por una situación de inseguridad general”. Pero la situación tucumana no es enteramente feudal: a cambio de vasallaje, el señor por lo menos garantizaba la seguridad de los siervos. Es decir, los soldados del noble no atacaban a los campesinos.

Aquí, el 15 de mayo, un grupo de policías que prestaba servicios en la comisaría de Monteagudo irrumpió a los tiros en un predio de Melcho, donde se corrían carreras cuadreras. Sin asentar el procedimiento en el registro, sin uniformes, pero con armas oficiales. Le dieron un tiro por la espalda a Luis Espinoza, trabajador rural de 31 años, y luego lo desaparecieron. Lo llevaron hacia un monte y cuando murió lo arrojaron por un precipicio en Catamarca.

A estas alturas, que Claudio Maley siga siendo ministro de Seguridad de Tucumán es prácticamente anecdótico. Lo cual, por cierto, no es banalizar la crisis, sino, por el contrario, advertir que el estropicio del sistema es tan descomunal que sería ilusorio suponer que el mero reemplazo de un ministro por otro podría cambiar en algo la situación. Maley, o quien fuere que ocupe esa cartera, es un mero ministro de lo que no hay.

Demasiados olvidos

El crimen perpetrado contra Abigail y el linchamiento de su presunto asesino gritan violentamente que hay lugares de Tucumán donde el Estado no está. Y el Estado debe estar en todo el territorio porque ese es uno de sus atributos indelegables: debe ocuparse de hacer regir la ley en toda su jurisdicción. De lo contrario es un estado fracasado, en los términos de Noam Chomsky. Ese fracaso es el que los tucumanos estamos pagando.

Pero quienes administran el Estado, separados en poderes que deberían controlarse, en lugar de contrapesarse sólo se dedican a culpar al otro. Entonces, hay miembros de la Justicia que advierten que si los presos entran y salen a la velocidad de una puerta giratoria es porque el poder político dicta leyes que ordenan que así sea. Y el poder político contesta que acaba de brindarle un nuevo Código Procesal Penal a la Justicia, así que no puede hacerse la distraída de su responsabilidad en la inseguridad. En ese correr en círculos, como perro que persigue su cola, nadie va a ninguna parte. Nada mejora. Y con ello, todo es cada vez más oprobioso. Porque “más de lo mismo” no es lo mismo: es peor.

“El estado prohíbe la injusticia al individuo no porque quiera abolirla, sino porque pretende monopolizarla”, alertó Sigmund Freud en 1915, en sus “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte”. Sin embargo, olvidamos esa advertencia, como olvidamos la Gran Guerra y su hija devastadora: la Gripe Española. Tanto, que frente a esta nueva pandemia, infinitamente más benigna que la masacrante influenza de hace un siglo, parecemos sorprendidos como si la pandemia fuera la primera de las pestes de la humanidad.

El poder apuesta a esa amnesia. A que lo del miércoles, en definitiva, también pasará. Y en esa esperanza por el olvido también olvida que no actuar es una manera de actuar. Una manera bastante eficiente, por cierto, porque sus resultados son amplísimos, aunque incontrolados.

Que en pleno 2020, en la provincia que acunó a la Independencia como gesta, y al padre de la liberal Constitución argentina como prócer, un grupo de ciudadanos aplique el Código de Hammurabi y ejecute justicia por mano propia en los términos del Antiguo Testamento, es también, y sobre todo, el resultado de un Estado que no hace. Es que también hemos olvidado un viejo adagio oriental, que esconde en su trabalenguas una oscura maldición: No hay nada que “no hacer nada” no logre hacer.