Federico Bocanera en Pripyat, con una máscara que compró de souvenir

Federico Bocanera en Pripyat, con una máscara que compró de souvenir

Existen lugares que aún conservan entre sus límites y sus siluetas la memoria del pasado, incluso aunque sus habitantes ya no estén. Esparcidos sutilmente en el planisferio, muchos de ellos son considerados “ciudades fantasmas”: infraestructuras imponentes a simple vista, pero huecas por dentro. Carentes de cualquier señal de vida y movimiento. Así es Pripyat, urbe construida a menos de tres kilómetros de la central nuclear de Chernobyl (Ucrania) en una época cuando todavía la Unión Soviética daba batalla.

Supermercados, parques, escuelas, hospitales… la ciudad contaba con los servicios necesarios para albergar a 40.000 habitantes. Sin embargo, en la noche del 26 de abril de 1986, el destino de este sitio fue marcado por la mano de tragedia. Una falla causada por una prueba de seguridad causó la explosión del reactor número 4 y, a partir de ahí, una nube de partículas radiactivas fue liberada en la atmósfera. Entonces vino la evacuación: la población debió subir a los colectivos asignados, migrar y ser reubicada en otros territorios sabiendo lo irremediable: a Pripyat no se volvería jamás.

En aquel momento, ninguno de los presentes podía intuir que décadas después, el lugar se convertiría en destino turístico. Y menos aún que el creciente auge de visitas (40% más en relación con las cifras de comienzo de año) estaría impulsado por la popularidad de una miniserie de HBO, bajo el alusivo título de “Chernobyl”. Eso sí -distante de la ficción- la aventura de pasear por la zona de exclusión es sólo para personas como Federico Bocanera (30 años), tucumano empecinado en sentir en carne propia la inmensidad que conlleva cada rincón de Pripyat.

Restos de una ciudad abandonada a las apuradas. Foto de Federico Bocanera

Restos de una ciudad abandonada a las apuradas. Foto de Federico Bocanera

Archivo clasificado…

Al relatar su travesía, Federico asegura que el arribo a Chernobyl no figuraba entre sus planes turísticos. Se gestó sobre la base de una serie de eventos (des)afortunados. Primero estuvo su viaje a Rusia para ver el Mundial de fútbol, seguido de la derrota del seleccionado argentino y de la irrevocabilidad del paquete turístico contratado, a partir de la descalificación, con varios días libres. Logró convencer a tres amigos, tomar un tren de Moscú a Kiev (capital de Ucrania) y pagar la excursión. Un día completo para recorrer los 30 kilómetros a la redonda del reactor.

“La zona está militarizada; hay alambrados alrededor y tanques de guerra. En la puerta unos agentes rusos enormes con uniforme chequean tu pasaporte por todos lados”, describe el viajero. Luego del ritual de sellos y firmas, un desvío de 25 minutos por un estrecho camino hace que los visitantes se topen con el primer secreto. Encallada en mitad del frondoso bosque, la colosal antena de un radar antimisiles da la ¿bienvenida? “Fue parte de una base militar oculta llamada Duga-3. La antena es como una muralla de metal, se nota el estado de abandono de la estructura por la oxidación del material, pero igual es imponente -Federico hace zoom a las fotos con el mouse de su notebook- Mirá acá, en las escaleras blancas. Es tan alta que los escalones parecen miniaturas”.

Fantasmagorías

En un giro irónico de los hechos, si hay algo que identifica a Chernobyl es la capacidad para activar los cinco sentidos y, a la vez, impedir que podamos hacer un uso completo de ellos. “Los objetos están ahí, estáticos como antes de la evacuación. Podés mirar, percibir, conmoverte… aunque también hay un límite. Las cosas se miran, pero no se tocan”, cuenta.

Este contraste también es percibido en la zona urbana. La seguidilla de bloques habitacionales, edificios y negocios es majestuosa, pero es la carencia lo que despierta la atención de los turistas mientras circulan por el centro de Pripyat. Según donde se mire, hay plantas que asoman entre los pliegues del asfalto y escalan por los huecos que dejó el vidrio roto de las ventanas. Dentro del complejo deportivo, el ruido que hacen las pisadas de Federico sobre los desvencijados tablones de madera son un cable a tierra que contrarresta el silencio, el veneno principal de las ciudades fantasmas.

Otras postales, más profundas, rozan lo tétrico. Como un jardín infantil donde muñecos desteñidos se mantienen inertes en una sucesión de pequeñas camas o el solitario parque de diversiones donde la rueda de la fortuna y los autitos chocadores pierden cada día un poco más de su tonalidad amarilla. Entre las paradas más impactantes, Federico recuerda una escuela primaria con manuales abiertos por la mitad en cada banco y una sala común con cientos de máscaras antigás apiladas en el piso.

El interior de una casa en Pripyat. Foto de Federico Bocanera.

El interior de una casa en Pripyat. Foto de Federico Bocanera.

Al ingresar los términos “nuclear” y “explosión” en internet los resultados del buscador brillan con artículos sobre la contaminación, la toxicidad del suelo y la preponderancia de enfermedades cancerígenas. “Cuando contratás el servicio turístico firmás un acuerdo similar al de los deportes extremos. También se aclara que está prohibido beber agua del canal o comer cualquier alimento que haya tocado el piso”, explica Federico. En adición, cada turista tiene a mano un contador Geiger-Müller para medir el nivel de radiación y hay instancias de control obligatorias.

- Son unas máquinas del tamaño de un armario. Te ponés abajo, apoyás las manos al costado y una luz verde empieza a titilar.

-¿Y si la luz aparece en rojo?

- No sé -lo piensa unos segundos-. Ni quiero averiguarlo.

Al acercarse al reactor nuclear número 4, las normas se vuelven más rígidas. “El guía pidió que usáramos ropa de abrigo para evitar la exposición de la piel. Igual pudimos acercarnos bastante hasta el sarcófago (pieza que cubre el reactor destruido para evitar que escape la radiación)”, recuerda. “Es inmenso, una cúpula gigante, la mayor estructura móvil construida”, remarca este arquitecto. De todos modos, advierte sobre los peligros a futuro, dado que “el bicho sigue vivo ahí adentro”.

Federico Bocanera

Federico Bocanera

Memoria escarlata

El perfil de los viajeros que llegan a Chernobyl es variopinto. Federico muestra un interés genuino que se remonta a su infancia. “La ciudad es diferente de como la pintan. Es igual que cualquier ruina que se visite y no sentís nada mágico ni sobrenatural. La emoción viene al tomar conciencia de que estás dentro de una ciudad deshabitada, al experimentar el asombro ante las consecuencias que traen los juegos de poder y las fallas humanas”, afirma.

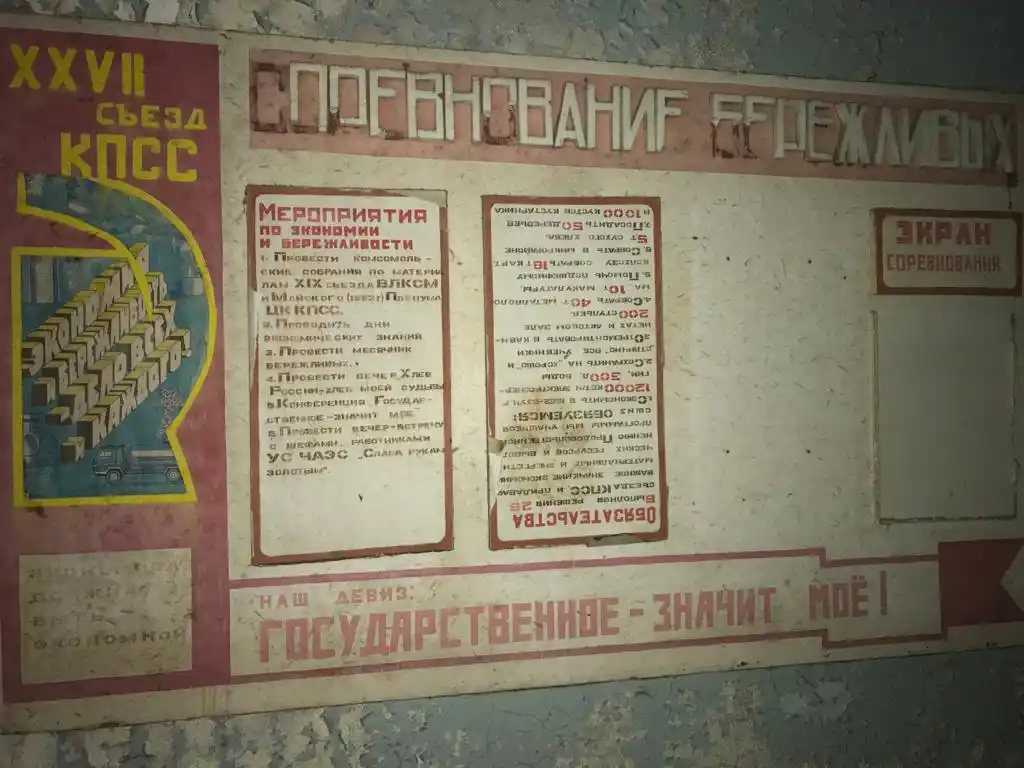

“Recuerdo que buscaban trabajadores hombres que fueran hasta el territorio a reponerlo. Obviamente era un lugar peligroso porque estabas expuesto a enfermedades, producto de la radiación, pero te proponían beneficios y contratos que pagaban más de lo acostumbrado. Tuve compañeras del colegio cuyos padres se fueron”, recuerda la profesora de ruso Anastasia Trefilova. Quizás por eso Pripyat funciona como una máquina del tiempo que transporta a los turistas a cuando el mundo estaba polarizado por la Guerra Fría entre soviéticos y estadounidenses. A una cápsula geográfica donde sutiles murales y afiches -descoloridos, despegados, arrancados- muestran enarbolada una rígida bandera carmesí, con su hoz y su mazo.