Antes del fusilamiento.

Antes del fusilamiento.

En su venerable Código Civil, que nos rigió durante tantos años, el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield definía al testamento como “un acto escrito, celebrado con la solemnidad de la ley, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte”.

Actualmente no es muy frecuente que una persona redacte un testamento. Y cuando lo hace, ya no tiene ese carácter “autobiográfico” que poseía en los siglos XVI y XVII, tiempos de la conquista, y que subrayó agudamente Juan B. Terán en uno de sus “Estudios y notas” de 1908.

Decía este historiador que el testamento, “para hombres a quienes preocupaba la ultratumba, es el documento psicológico más sincero”. Era como “un resumen total de la vida”, y por eso “se puede vivir intensamente, recorriendo sus páginas interminables, la vida genuina de ese pasado”. Se veía surgir de ellas, “con su decoración y aparato, con sus ademanes familiares y sus gustos más secundarios, con su mezquina enumeración de baratijas, con sus provisiones infinitas, con su distribución de bienes, minuciosa y concienzuda, todo bajo la invocación de sus creencias religiosas”.

Ropa y armas

El testador empezaba haciendo constar su nombre y el de sus padres, luego de una larga dedicatoria a Dios y a la Virgen, y una fervorosa adhesión a los misterios “que cree y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia”. Consignaba los nombres de la esposa (o de las dos o más esposas, si había enviudado y reincidido en el matrimonio), así como de los hijos legítimos. Era frecuente que también reconociese a los naturales, con mención de su nombre y del de la madre. Se sucedía luego una gran cantidad de “ítems”.

Resulta por cierto curiosa, al lector contemporáneo, la cuidadosa mención y distribución de la ropa y de las armas. Un testamento colonial citado por Terán, expresaba: “Declaro por mis bienes un par de pistolas con sus llaves españolas. Item, una espada con su talabarte y hebillas de plata. Item, un capote de paño de Castilla, unos azules y otros acanelados. Un sombrero blanco extra fino. Una chupa de sempiterna azul guarnecida con franjas de plata y botonadura de lo mismo”.

Antes de morir

Detallaban esto con minucia, mientras a sus bienes inmuebles los referían rápidamente y sin mucha precisión, como si tuvieran menos valor que las prendas domésticas. Era comprensible. La tierra estaba al alcance de la mano de cualquiera, mientras que un pañuelo de encaje, un chaleco de terciopelo, una buena espada o un arcabuz, eran objetos carísimos. Se traían de Europa, se desembarcaban en Portobelo y de allí llegaban por tierra hasta el norte de la actual Argentina, tras penoso viaje, muy encarecidos por los diversos impuestos que se les iban cobrando a lo largo del trayecto.

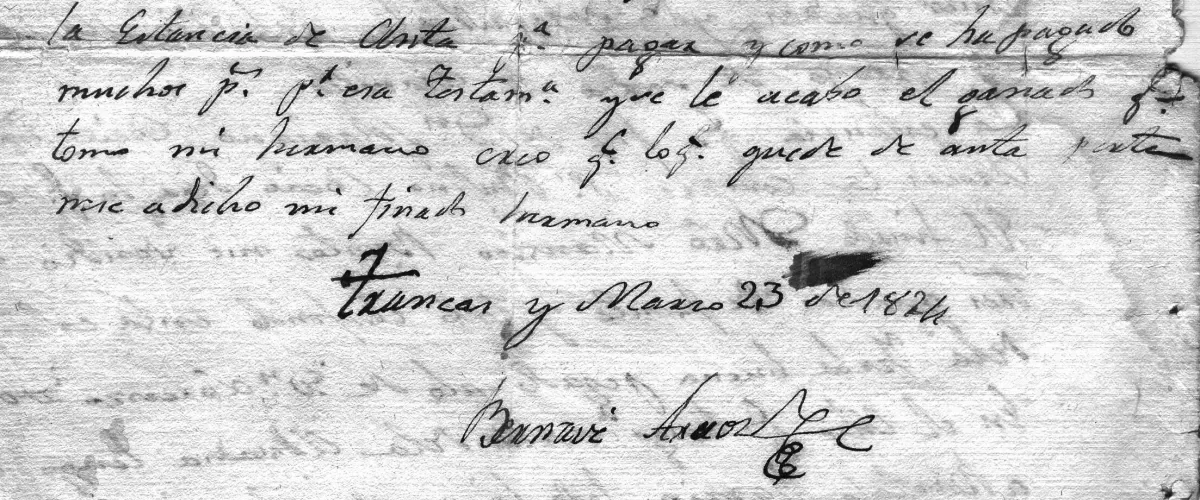

Pero en la documentación se conservan testamentos realmente dramáticos. Por ejemplo, los que dictaron, antes de ser fusilados, gobernantes de Tucumán como Bernabé Aráoz o Javier López. Las dos carillas firmadas por Aráoz, se titulan “Apuntes que hago en artículo de muerte y entrego al Sr. Cura y Vicario Dr. Dn. Miguel Martín Laguna”. Fueron redactadas el 23 de marzo de 1824, o sea un día antes de que don Bernabé enfrentara el pelotón de fusilamiento, contra el muro sur de la vieja iglesia de Trancas.

Cuentas de Aráoz

En el papel que confió al párroco tranqueño, Aráoz iba poniendo en orden sus finanzas antes cuantiosas y ya devastadas por la guerra civil. Enumeraba tierras o mercaderías de las que era deudor u acreedor. En este último caso, confiaba (eran sin duda otros tiempos) en la palabra de su deudor. “La estancia que fue de Don Mariano Cossio en Los Arocas la compré. D. Rufino Cossio dirá lo que es”, escribe por ejemplo. O consigna “con Don Borja Aguilar tengo otra cuenta. Él me suplió cien pesos. Me debía unas piezas de bayeta tajuelas, si me las pagó debo los 100 pesos y si no me deberá un pico, él dirá”.

En otro párrafo indicaba el estado calamitoso a que había quedado reducido su patrimonio: “Tengo cuentas pendientes con Don Blas Valiente o la testamentaria de Don Anselmo Sáenz Valiente; como ya no me han dejado nada en casa, se le puede ceder los sueldos que me debe el Estado”. Y así.

En una posdata, decía: “Quiero que mi mujer sea mi única albacea y que ella haga inventario de los pocos bienes que me quedan”.

Hijos naturales

Después, había un “comunicato” con letra y firma del cura Laguna. Dos renglones –luego testados- decían: “a la Jacinta mulata esclava, que se le dé una cuadra de terreno en la Yerba Buena”. Escribía también Laguna que don Bernabé “suplica a su mujer por la libertad de Antonino, pues es herencia suya total y puede acceder o no acceder”.

Dijimos que en los testamentos solían reconocerse los hijos naturales. Pero no siempre ocurría así. En el que dictó Manuel Belgrano semanas antes de morir, el 25 de mayo de 1820, no reconoció a su hija tucumana, Manuela Mónica. Declaró que no tenía ningún heredero forzoso, ascendiente ni descendiente, por lo cual instituia en ese carácter a su hermano Domingo Estanislao. Claro que, antes, en nota al Cabildo, había manifestado que Manuela era su hija, a propósito del terreno de la Ciudadela: pero en el testamento, silencio.

Fue también el caso de Juan Bautista Alberdi. Su hijo natural se llamaba Manuel (1837-1900) y el autor de las “Bases” le dejó 10.000 pesos como legado, pero sin mencionar el parentesco. Lo aludía como “el que firma Manuel Alberdi”.

Una sanción

A veces, las cláusulas testamentarias podían ser sancionatorias. Por ejemplo, el ex gobernador de Tucumán, doctor Domingo García, testó en 1825. En un ítem de ese documento se refería a una esclava suya, llamada “la negra María”. Expresaba García que le otorgó “carta de libertad, con cargo de que me sirva fielmente hasta el final de mis días, y que sucedido mi fallecimiento quede libre”. Pero afirmaba que “porque me ha faltado muchas veces el respeto, desobedeciendo con soberbia a su señora, desde ahora revoco y anulo la tal carta”

En otros casos hemos encontrado que el testador, además de distribuir sus bienes, entendía adecuada la ocasión para emitir algún franco juicio de carácter político. Así lo hizo por ejemplo, en su testamento redactado en Tucumán el 10 de junio de 1862, el coronel Emidio Salvigni.

Declaración

El coronel, amigo de Belgrano, era un guerrero de la Independencia establecido en esta ciudad, donde había formado su hogar. Antes, fue oficial condecorado en las campañas de Napoleón.

“Declaro –asentó en el testamento- que tengo la íntima convicción de que en las provincias argentinas no habrá jamás gobiernos bastantemente arreglados y fuertes para asegurar el orden y la libertad”. Por eso, aconsejaba a sus dos herederos “que establezcan su residencia en Buenos Aires, a donde podrán con más facilidad evitar los compromisos políticos que en las guerras civiles ponen en peligro la existencia de los ciudadanos; y aunque se presenta ya una nueva era de esperanza para la Organización Nacional, estudiándose sucesos y descalabros de cincuenta años consecutivos, se puede temer que los tiempos sucesivos se renueven las escenas aciagas que han enlutado la República en las épocas pasadas”.