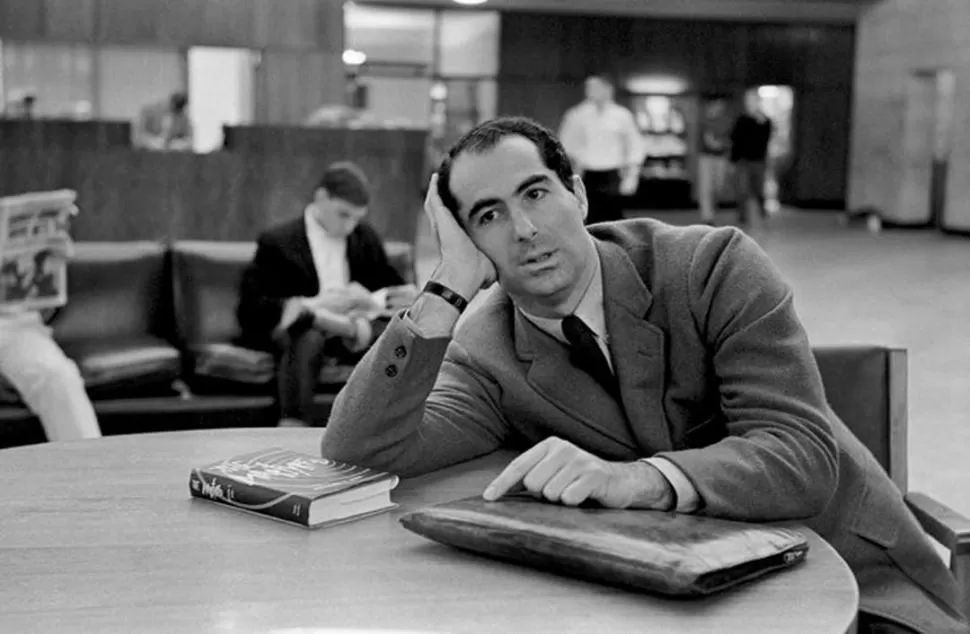

PHILIP ROTH. El novelista sostiene que la realidad por lo general supera a los talentos y a la imaginación.

PHILIP ROTH. El novelista sostiene que la realidad por lo general supera a los talentos y a la imaginación.

Por Adam Kisch

Hace mucho tiempo que los novelistas estadounidenses se han quejado de la capacidad de la vida real para superar a la ficción. En su emblemático ensayo de 1961, “Writing American Fiction” (“Escribir ficción en Estados Unidos), Philip Roth observa que “continuamente, la realidad está superando nuestros talentos y, casi a diario, la cultura lanza a personajes que son la envidia de cualquier novelista”. El personaje al que menciona Roth es Charles van Doren, de la fama de escándalos del programa de concurso de preguntas y respuestas; pero, si se coloca a Van Doren junto a Donald Trump, es posible medir el cambio en la naturaleza de la credibilidad en el último medio siglo.

Van Doren quedó desacreditado cuando se reveló que había pasado las respuestas de las preguntas del programa de concurso “Twenty-One”, que los espectadores de la televisión creían que era real, que no estaba montado. En la actualidad, todo un género floreciente de televisión se llama “realidad”, aunque nadie que lo vea piensa que es genuinamente real –es decir, que no esté planeado ni editado. La artificialidad es lo que hace que la televisión de realidad sea disfrutable, aun cuando estos mismos programas, si se publicitaran como ficción, parecerían banales, repetitivos y poco espectaculares. La realidad es el ingrediente que convierte a la mala ficción en algo cautivante imposible de dejar.

Esta dinámica es parte de los orígenes de la novela. Las primeras novelas en inglés, desde “Moll Flanders” (1722) hasta “Clarissa” (1748), se publicaron en forma anónima, con títulos que implicaban historias verdaderas. Pasaron generaciones para establecer las convenciones de la ficción lo suficiente como para permitir que los lectores disfrutaran de las novelas que eran explícitamente falsas. La suspensión de la incredulidad que implica la ficción es una etapa posterior en la evolución del gusto, y puede resultar que ello haya sido temporal.

El crecimiento de las memorias en las últimas décadas no significa que los lectores estén listos para abandonar las técnicas de la ficción; pero, como los lectores de hace tres siglos, quieren la libertad de la ficción junto con la relevancia de los hechos.

Una exageración

El escritor David Shields diagnosticó aquel deseo en su manifiesto del 2010, “Reality Hunger” (“Hambre de realidad”): “Encuentro que es casi imposible leer una novela contemporánea que se presente a sí misma, en forma desenfadada, como una novela”. Muchos escritores de ficción comparten esta intuición, aunque responden a ella en distintas formas.

Una forma es hacer cohibida a la novela convirtiendo su imitación de la realidad en una exageración, en un espejo de casa de la risa. ¿Acaso nuestra realidad desde el 11 de septiembre se ha mostrado como apocalíptica? Entonces, imaginen que a Manhattan la destruyen los zombis (“Zone One” por Colson Whitehead) o una inundación (“Odds Against Tomorrow” de Nathaniel Rich) o una guerra civil y banqueros extranjeros (“Super Sad True Love Story” de Gary Shteyngart). Porque sabemos que esas cosas “nunca podrían suceder”, marcan a la historia como ficción; porque sabemos que cosas similares han sucedido y sucederán, se convierten en ficciones verídicas.

Nunca una mentira

Un enfoque alternativo es hacer que la ficción se acerque lo más posible a los hechos, reduciendo el alcance al tema en el que el autor es una autoridad incuestionable: él mismo. Ben Lerner, en su novela “10:40”; Tao Lin, en “Taipei”, y Sheila Heti, en “How Should a Person Be?”, buscan convencernos de que estamos leyendo sobre la vida real del autor. Ellos están comprometidos con un sofisticado proyecto en el que la línea entre la verdad y la ficción se hace cada vez más difícil de distinguir. Sin embargo, este juego tiene una protección intrínseca: si se etiqueta a un libro como ficción, se perdona todo. Nunca se puede acusar a una ficción de ser una mentira.

¿Qué quiere el lector?

El problema es que pareciera que, cada vez más, la gente quiere que le mientan. Se trata del lado malo del “hambre por la realidad” desde que una mentira, como un recuerdo falso, es una ficción que no admite su calidad de serlo. Esa es la razón por la que la mentira es tan seductora: permite al mentiroso y a su público cooperar para cambiar la naturaleza de la realidad en una forma en la que pueda aparecer casi mágica. El “pensamiento mágico” se utiliza como un insulto pero es, quizá, el tipo más primigenio de pensamiento que existe.

El problema de la gente moderna es que ya no podemos representar esta ingenuidad mágica con una fe indudable en la realidad de nuestras invenciones. Nos mentimos a nosotros mismos con una mala conciencia. Cuando el recuerdo queda expuesto como algo que “realmente” no sucedió, queremos que nos regresen el dinero.

Contra la incredulidad

La ficción fue una solución para este dilema que nos permitió suspender la incredulidad en la forma en la que Coleridge dijo que era esencial para la literatura. Sin embargo, la solución posmoderna es todavía más poderosa: es la simple desvergüenza que nos permite reconocer una mentira como una mentira, pero seguirla tratando como si fuera una realidad. Los programas de realidad son un ejemplo trivial de esta técnica, pero cuando se trata de la política, el mismo proceso puede tener resultados letales.

“The Protocols of the Elders of Zion” (“Los protocolos de los sabios de Sion”) se publicó, al igual que “Moll Flandes”, sin ningún nombre en la primera página; también se decía que era un relato verídico de acontecimientos reales –en este caso, una reunión en la que los judíos planearon apoderarse del mundo y destruir la civilización. Quizá algunos de sus lectores, cuando apareció por primera vez, más o menos en 1903, e, incluso, hoy, creyeron sinceramente que se trataba de un documento real.

Sin embargo, “Los protocolos” es todavía más poderosa cuando la promueven personas que saben que es falsa, porque tal acto convierte al hecho en algo irrelevante.

El problema con nuestra política de la “posverdad” es que una gran parte de la población se ha ido más allá de lo verdadero y de lo falso. Se emociona, precisamente, ante la falsedad de una declaración porque muestra que el orador tiene el poder de remodelar la realidad de conformidad con sus propias fantasías de acosamiento santurrón. Llamar mentirosos a los novelistas es ingenuo porque confunde su intención; para empezar, nunca quisieron que los creyeran. Lo mismo es cierto sobre los demagogos.

Una distracción

Desde su inicio, la novela ha puesto a prueba la distinción entre verdad, ficción y mentira; ahora, el colapso de esas distinciones nos ha dado la edad de Trump. Estamos entrando en un período en el que la mismísima idea de la literatura podría llegar a parecer un lujo, una distracción de la lucha política. Sin embargo, lo opuesto es cierto: no importa cuan irrelevante los cabezaduras puedan creer que es, la literatura continuamente demuestra el delicado instrumento que es, un indicador de los cambios que se manifestarán en la sociedad y la cultura. Hoy, como siempre, la imaginación es nuestra mejor guía de lo que nos tiene guardada la realidad.