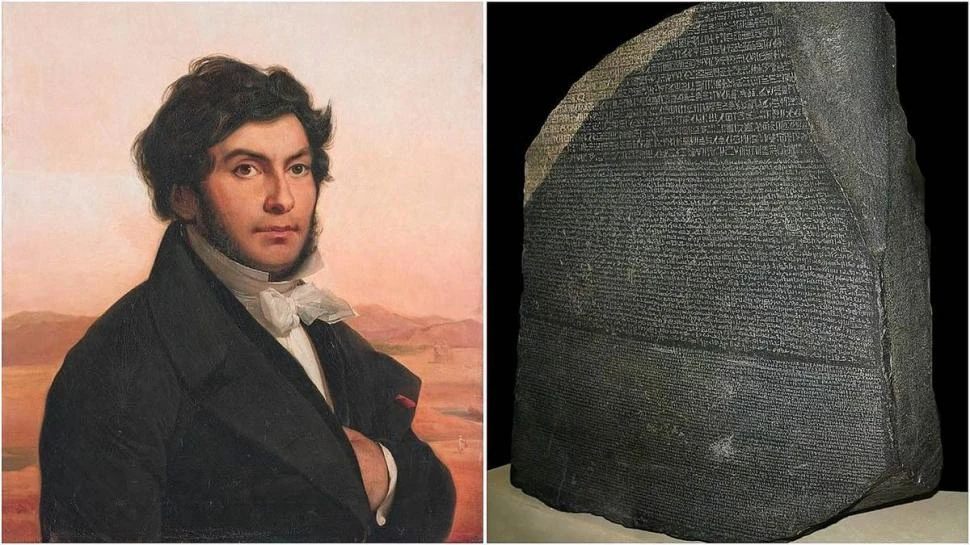

UNIDOS PARA SIEMPRE. Champollion y la piedra de Rosetta.

UNIDOS PARA SIEMPRE. Champollion y la piedra de Rosetta.

Cuando la historia se lee como un juego de cajas chinas suele ponerse más interesante. Siempre hay un episodio dentro de otro, que a la vez remite a otro, y así hasta un infinito de ramificaciones. Entonces, podemos afirmar que un día como hoy -27 de septiembre, pero de 1822- la comunidad científica se daba con una noticia impactante: los jeroglíficos egipcios dejaban de ser un misterio. Ahí estaba la clave con la que Jean-François Champollion los había descifrado. Basta de conjeturas, de ejercicios de la imaginación, de teorías más o menos insólitas en torno a esos grabados enigmáticos y fascinantes. Y todo gracias a una piedra encontrada por casualidad.

* * *

Cuando Napoleón y sus tropas hicieron pie en la tierra de las pirámides se desató en Francia una suerte de egiptomanía. Bonaparte cruzó el Mediterráneo azuzado por la sed del conquistador, pero no se privó de incluir en su séquito a un grupo de científicos. Así, mientras el futuro emperador se empeñaba en la batalla, la comitiva escudriñaba templos, monumentos, ruinas y ciudades; tomando nota y embalando todo lo que pudiera ser trasladado. Desde París y alrededores seguían con extremo interés los movimientos de la expedición, a la espera de que el tesoro oculto de los faraones, sepultado por toneladas de arena, brotara como un manantial de oro. Pero el hallazgo del 15 de julio de 1799 proporcionaba una riqueza de otra naturaleza. En ese momento, un Champollion de 8 años apenas empezaba a alfabetizarse en Grenoble.

* * *

Ingresa aquí otro personaje tan novelesco como la mayoría de los protagonistas de esta saga, el capitán Pierre-François Bouchard, quien era sin dudas más científico que soldado: lo sabía todo sobre globos aerostáticos, geometría descriptiva y fortificaciones. Pero encima de todo, se trataba de un aventurero y de un bonapartista de la primera hora. Era lógico entonces que lo incluyeran en la Comisión de Ciencias y Artes conformada para estudiar a fondo la cultura egipcia. Claro que antes pasó por el Registro Civil. Bouchard y Marie-Élisabeth Bergere se habían enamorado en el taller de globos aerostáticos -donde ella conducía el taller de costura- y se casaron tres días antes de que él zarpara rumbo a Alejandría. Hacia fines de 1798 las tribulaciones de la guerra llevaron a Bouchard al estratégico puerto de Rashid, localidad conocida en Europa como Rosetta.

* * *

Así llega el momento en el que Bouchard supervisa una serie de movimientos de tierra, parte de la rutina diaria, cuando se da con la emergencia de una llamativa piedra negra. ¿Qué habría sucedido de haber estado allí un militar común y silvestre, carente de los conocimientos y de la curiosidad de Bouchard? Por suerte se trata de un hombre capaz de apreciar el valor de esa masa granítica que mide más de un metro de alto y pesa casi 800 kilos. Porque la piedra muestra llamativas inscripciones.

* * *

La piedra de Rosetta contiene un mensaje trilingüe: arriba, los típicos jeroglíficos, al medio inscripciones en demótico egipcio; abajo, un texto en griego antiguo. El mismo mensaje, escrito en tres idiomas. Mientras se encargan las primeras traducciones del griego, Bouchard se convierte en el celoso custodio de la piedra y en su poder quedará hasta entregarla al Instituto de Egipto. Desde allí su vida es un torbellino de expediciones, batallas, capturas en prisiones exóticas y un sinfín de viajes. Hasta que la muerte de su hijo -un niño de 13 años- lo destruye tanto como la caída de Napoleón. Morirá pobre, con la fiel Marie-Élisabeth a su lado.

* * *

Las coincidencias que proporciona la historia nunca dejan de asombrar porque en el mismo año -1832-, con pocas semanas de diferencia, mueren Bouchard y Champollion. Hay mucho de vidas paralelas en el espíritu de estos hombres, más no en los derroteros. Lo de Champollion es el estudio permanente y obsesivo; se trata de un genio famélico y depresivo que será, a fin de cuentas, quien cerrará el círculo de la piedra de Rosetta cuando al cabo de años de prueba y error encuentre el santo grial de las traducciones: el método para identificar los jeroglíficos con los signos del griego. Lo anunciará el 27 de septiembre -un día como hoy- por medio de una carta dirigida a Bon-Joseph Dacier, secretario de la Academia de Inscripciones de París. Es la gloria eterna para Champollion, pero no el fin de sus demonios interiores. Contra eso es más difícil luchar.

* * *

Volvemos a Egipto, donde los ingleses desembarcan en 1801. Son los nuevos amos del país y exigen a los franceses que les entreguen todo lo que habían encontrado durante sus investigaciones. Se produce un tira y afloja, con la piedra de Rosetta como joya que nadie quiere resignar. Es más; el prestigioso naturalista Étienne Geoffroy Saint-Hilaire afirma que prefiere romper la piedra antes que cambiarla de manos. Finalmente, amenazados por la inapelable fuerza de las armas, los franceses capitulam y -cuenta la leyenda- envuelven la piedra en alfombras y la ceden en la oscuridad de la noche. Desde ese momento, 1802, se exhibe en el Museo Británico. Los egipcios exigen su devolución; hasta hoy, esperan sentados.

* * *

Queda otro personaje por subrayar: Ptolomeo V. De él habla el mensaje de la piedra de Rosetta, un bando que hace a la política interna del Egipto del año 196 antes de Cristo. El texto consagra la divinidad del faraón e indica que con ese carácter debe ser adorado; una concesión de la casta sacerdotal de Menfis a cambio de ser eximida de impuestos. Ptolomeo y su corte transaron con el poder religioso y así el faraón logró reinar durante más de 20 años. Hay cosas que nunca cambian.