Por Mario Flores

Tres reconfiguraciones sobre uno de los grandes tópicos de la literatura del norte argentino: la infancia escolar.

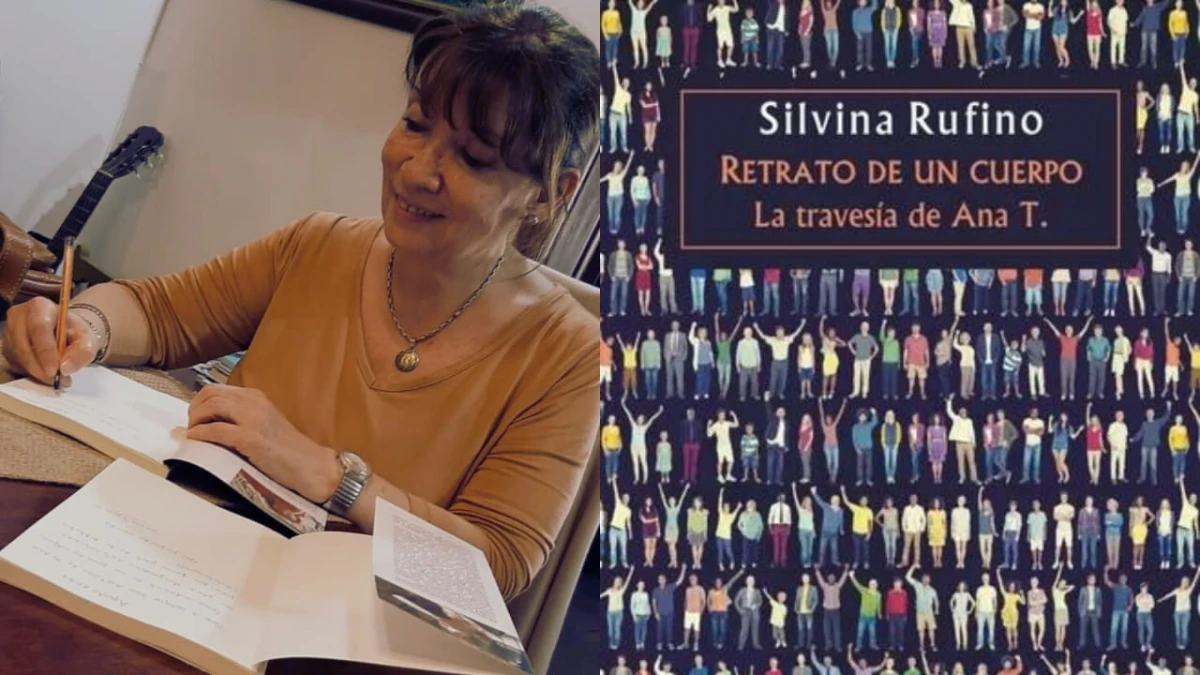

1. Lejos de reproducir, a modo de disrupción dentro de la actual aparente campaña de la nostalgia que han emprendido los diversos sectores literarios, políticos y culturales, Ana Torres -la protagonista de la primera novela de Silvina Rufino- describe los años de la supuesta inocencia como un tornado en el trópico. Desde el inicio y hasta el cuarto capítulo de la novela, todo ejercicio de remembranza estará íntimamente relacionado a un derrumbe de las grandes aproximaciones tradicionales que la literatura depara a los elementos fundacionales y primigenios del común denominador en las narrativas de la infancia: escuelas, compañeros, aventuras en pañales, abuelas y sabores. Sin embargo, Silvina Rufino (escritora oranense nacida en 1958, autora también del libro de relatos “Corazón adentro”) decide -valientemente- no arrancar su relato reproduciendo el establecimiento de un principio de identificación, sino que genera una ruptura: Ana recuerda la era de los monstruos como un monstruos más, junto a unos pocos aliados también monstruos: bizcos y gordas, putos y cornudas. “El jardín de infantes, no fue lo que se diga la etapa de la inocencia y la felicidad”, narra en su propia voz Ana el primer capítulo que, si bien opera según una secuencia biográfica, desde su infancia hasta su vida adulta, es notorio que su rítmica intimista y observaciones en un lenguaje más literario que del promedio, aparecen como dos dinámicas base a la hora de desarmar el relato costumbrista: hasta los docentes les dicen “el Bizco” y “la Gorda”, hasta los últimos resquicios del sistema -que se profetizó que propiciaría un mínimo cuidado- se oponen beligerantes ante cualquier espécimen de lo diferente y lo no hegemónico en una tarea naturalizada y promocionada por las risas que, se imagina uno en las escenografías soleadas e incómodas en las que transita Ana, funcionan como en una sitcom. La tortura medieval se considera broma inocente y los alumnos en un aula son equiparados a reclusos en un calabozo.

2. Ana tiene como origen de su mito a su propio cuerpo: gigante, demasiado grande para su edad, sobrealimentada, obesa. Todo lo malo, lo inconveniente y lo que sondea la idea de monstruosidad en un mundo plataforma donde las ideas de lo positivo y disfrutable se representan a través de lo hegemónico y las construcciones comerciales del cuerpo femenino apto para consumo masculino. La abuela de Ana: “Fue así, dura y tierna. Cuentan que educó sus cinco hijos con rebenque en mano”, y la nieta, que narra la historia, intenta emular aquel equilibrio entre lo tosco y lo secreto, para zafar de un entorno que constantemente impele a la autodestrucción: sumado al trastorno alimenticio de la protagonista, se suman los pequeños relatos alternos que se abren y cierran instantáneamente, como breves pantallazos a otras vidas que se cruzan porque sí, pero que resultan también evasiones de lo normativo hechas piel. Hasta la familia, estructura clásica de lo conservador y lo tradicional, identifica la sensibilidad con síntoma de ser maricón, se prefiere un hijo muerto a uno homosexual y, casi como un papel testigo o un personaje alterno que acude a estas otras vidas (paradoja del contexto, que jamás presenta indicios de empatía o acompañamiento sistemático alguno) como una espectadora pasiva y analítica, poética pero inútil. No trata de conmover sino de dejar en constancia ciertas verdades impolutas para que, como máximas de presentación, interactúen con las grandes postales de la idea de representatividad de lo salteño: “La sociedad norteña es de un machismo exacerbado”, “¿Acaso pensaría que yo tenía la más mínima posibilidad de tener intimidad con alguien?”, “No te apoyes en la baranda, está preparada para gente normal”. Entonces es en este ejercicio de retrospección literaria que Ana impone una narrativa sobre una vida organizada a partir de las etapas escolares: primaria, secundaria y universidad. Pero quien narra no es una niña sobre su infancia, ni una adolescente hablando sobre lo que vive a diario, ni una joven a quienes ya se le mueren los próximos: Ana es una voz exterior, que a pesar de operar a través de un monólogo retrospectivo e introspectivo, revela análisis y alegorías propias de la voz de una ya autora consumada -confundida, en muchos casos- que además de recordar, testifica; además de contar, recita; además de narrar (poner el tiempo en movimiento), se queda a reflexionar. Si se tratara de una irrupción del tipo autor/narrador, sería un claro ejemplo de una intromisión, pero es por ello que, a partir del capítulo cinco y hasta el final de la novela, Ana, quien comenta su propia historia con anotaciones al margen, relatos fundacionales que refuerzan el mito del origen con algo más que anécdotas filiales del folklore regional, evoluciona a la par de quienes la salvan. Todo hilo conductor del relato está situado en la supervivencia gracias al otro: como salvavidas en un océano donde es imposible distinguir algo que no sea pura agua y desesperación, se confunden entre multitudes para aparecer también heridos pero nobles al espíritu de la historia.

3. Los finales felices no son, y menos en la literatura salteña de los últimos años, algo en lo que se pueda confiar: ponen de manifiesto un principio de reconversión ética -el mismo que Anthony Burgess amaba de su Naranja Mecánica y que despotricó contra Kubrick como un viejito moralista por haber decidido sacarlo del guión de la película por considerarlo débil, muy cristiano, muy inglés- cuya impronta será aproximadamente al final de una posible anagnórisis. Entonces, más que el final de “Retrato de un cuerpo” y su mensaje motivacional, el punto de giro más importante de esta primera novela de Silvina Rufino es cuando irrumpe en la escenografía conocida una muerte anunciada que, a pesar de estar anunciada (“La mejor respuesta es el silencio”, dice otro de esos rostros laterales que después se revelan como puntos coyunturales en esta obra de reconstrucción biográfica de Ana T.), pone en evidencia el nivel máximo de lo horroroso y la incertidumbre. Aparece y se suma también, a la lista de temas debatidos en esta novela como la bulimia y la depresión, el suicidio.

Una lectura sobre el montaje estructural de tres voces en dos historias.

Son veinticuatro las veces que aparece la palabra “alma” en la primera novela de Silvina Rufino. Puede leerse como una lógica asociación al género en que está inscripta: un relato de iniciación sobre el trastorno. Pero a ese cuadro general se le suma -se genera una convergencia del tiempo, por ser una historia más antigua que la de Ana- una segunda historia, también contada en primera persona a través del género epistolar. Entonces, esta dinámica entre varios formatos narrativos que involucran diversas voces, crea una polifonía de la ficción y la memoria. Son las cartas de los partícipes de un romance de otra época, escritas en un español neutro de libros de biblioteca, son también los poemas que escribe Ana, sus versos y los versos que encuentra en otros libros. Polifonía y el arte de citar dentro de lo que se cuenta: esto es el rasgo más interesante de “Retrato de un cuerpo”, por cómo su mecanismo logra insertarse paulatinamente -con la lentitud del género romántico de tradición española- dentro de la historia del cuerpo de Ana, que es la historia de un sistema que posiciona al cuerpo como blanco de las operaciones dialécticas y simbólicas de un poder discursivo mayor. Raquel Guzmán, en el prólogo de este libro, apunta: “Como telón de fondo la novela dibuja una burguesía de provincia con sus hipocresías, sus mentiras, engaños, y una doble moral que profundiza el sufrimiento”. Eso inaugura nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos sobre cuáles son aquellos territorios de lo no dicho que funcionan como núcleos de acción en las ficciones y narraciones del norte argentino y, de haberlas, qué posibilidades de reflexión aportan a su comunidad (cuáles sus eufemismos punitivos). Nuevamente, la grata inserción de un elemento invisibilizado a una novela de corte juvenil pero también poético, lo vuelve más verosímil y cercano con, justamente, los cuerpos a los que hace alusión el título: huestes que batallan día tras día observando el meticuloso tratamiento con el cual pasan a no formar parte del resto. En “Retrato de un cuerpo”, los cuerpos son distintos e incomprensibles, saltan de balcones o se desmayan, atracones o ayunos asesinos, se hunden en rincones oscuros, abrazan y bailan aunque se sientan ridículos al hacerlo. Más que un final absoluto y esperanzador, es la travesía lo que hace legítima la intensa búsqueda del lugar propio: narrar el ser uno en la propia piel.