El problema del agua: una síntesis de un desafío que se remite a siglos

Por José María Posse

Abogado, escritor, historiador

Desde el traslado de la capital a la actual ubicación de la ciudad en 1685, la provisión del agua constituyó un serio problema para sus habitantes. Lo que más criticaban los vecinos forzados a trasladarse desde Ibatín era justamente la distancia existente desde La Toma, lugar elegido para fundar la nueva ciudad, y el curso de agua del río Salí, el más cercano hacia el bajo del ejido de San Miguel.

Se excavaron pozos y la gente de mayores recursos mandó a construir aljibes que se llenaban con el agua de lluvia.

En 1686, a su costa, el procurador general Francisco de Abreu construyó una acequia pública; se la llamaba “Acequia del Bajo”, por su ubicación en ámbitos del hoy parque 9 de Julio. Claro que la ciudad se encontraba muy arriba del curso de agua, razón por la cual el líquido debía ser transportado hasta allí por “carros aguateros”. Estos constituían toda una industria, eran numerosos, y tenían a disposición un amplio solar previsto para ellos, unas 12 cuadras al norte de la actual avenida Sarmiento, entre Monteagudo y Balcarce, según el plano de Bertrés (Historias poco conocidas del agua en Tucumán -ingeniero Aníbal Comba- Tucumán, 2007).

Don Bernabé

Un acta del Cabildo de Tucumán del 4 de marzo de 1817 es reveladora de la delicada situación por la cual fue muy importante el beneficio que el gobernador Bernabé Aráoz (1776-1824) prestó al vecindario ese año.

Destacaba el documento su gratitud a Aráoz porque “a sus expensas e industria” había hecho llegar a la ciudad “copiosos raudales de agua dulce”, conducida “desde la distancia de cuatro leguas en que existen los manantiales”, superando “los óbices con que la deforme desigualdad del terreno en su nivel, había privado a este vecindario de un elemento tan precioso y de primera necesidad en muy cerca de siglo y medio consecuente a la fundación”. Con igual florido lenguaje, destacaba que hasta entonces solo era disponible “un agua salobre subterránea y no de la mejor calidad”, además de insuficiente. Por otro lado, del trajín de caballos y carretas derivaba “un ominoso y continuado polvo”, y la lluvia “no podía refrigerar los ardientes rayos de sol excitados verticalmente desde el solsticio de verano”.

Además, “innumerables insectos molestos, hijos de la sequedad, corrupción del aire poco saludable y otros acontecimientos, insidiaban la preciosa vida de sus memorables colonos”. Todo esto desaparecería con “la internación benéfica y salutífera” del agua.

En agradecimiento, asignaban a Aráoz, sin costo alguno, cuanta agua necesitase. Para los demás “se repartirá ésta en pajas, y el vecino que quiera disfrutar su goce dará cien pesos por cada paja” (se refería a la “paja de agua”, antigua medida española usada para distribuir un caudal de líquido entre varias personas).

Se formaría “una Caja principal y una fuente o pila en la Plaza mayor”, obra que ya estaba construyendo Aráoz. Y se confeccionaría además un reglamento, “sobre la cantidad que deba comprender cada paja, método de usarla y seguridad de perpetuarla”.

La obra que Aráoz costeó de su propio peculio iba a dar solución a una problemática en extremo delicada que sufrían todos los vecinos, sin excepción de fortuna o condición social. Era la primera acequia segura y caudalosa con la que contaba la ciudad, traída desde los Manantiales, a 20 kilómetros del ejido urbano. Sin duda para realizar la obra de canalización, tuvo que efectuarse un estudio topográfico previo para lograr que los desniveles del terreno condujeran el agua hacia la ciudad. Hasta donde sabemos, la única persona con este tipo de conocimiento que por entonces estaba radicado en Tucumán era el ingeniero Felipe Bertrés.

Don Javier

Pero la provisión de agua seguía siendo insuficiente para una ciudad que crecía exponencialmente.

Fue entonces que el gobernador Javier López mandó a construir la llamada “Acequia de la Patria”, que tomaba aguas del río Salí, desde la Barranca Colorada, donde se juntan el Salí y el Calera, hasta la laguna continua a La Ciudadela. Su trazado pasaba por el Cementerio del Norte y luego por José Colombres y Alberdi, hasta Rondeau y La Rioja. (Aníbal Comba, cit).

Una nota del diario LA GACETA de los años 60 informaba que mientras operarios de Obras Sanitarias de Tucumán trabajaban en calle José Colombres y Córdoba se dieron con baldosones que habían pertenecido a aquella acequia histórica.

El cura Campo

Pero en las décadas siguientes, la provisión de agua para la ciudad continuó siendo un grave problema para la ciudad. Con la donación de 200 onzas de oro, por parte del presidente Justo José de Urquiza, en tiempos de José María del Campo (1860) comenzó a construirse una cañería que llegaría hasta el centro mismo de la plaza Independencia. A tal fin erigió una gran columna, que reemplazaba a la pirámide que se había erigido en tiempos de Juan Manuel de Rosas.

Al pie de la obra se preveía un grifo de agua pública. Por diversos motivos la obra nunca pudo concretarse, y la columna quedó allí, como testigo de luchas y asonadas que azotaron la población en aquella década.

Don Baltazar

Finalmente, y luego de más de 30 años de frustración, don Baltazar Aguirre, aquel olvidado pionero de la industria azucarera, logró hacer llegar el agua al centro de la ciudad y se colocaron dos fuentes en los costados norte y sur de la plaza, pero a la larga el proyecto tampoco dio los resultados requeridos.

Mientras, la ciudad se iba convirtiendo en una urbe populosa gracias al influjo de la explotación fabril de los ingenios y a las industrias satélites que alrededor de ellos se formaban.

Curiosamente, la última moda de París se mostraba en la vestimenta de hombres y mujeres enriquecidos por el furor de la maquinización; pero las abluciones diarias continuaban siendo precarias, al igual que las letrinas en las casas.

El cólera

La terrible epidemia de cólera diezmó a la ciudad entre 1886 y 1887; se produjo una mortandad pavorosa: se calcula que entre 6.000 y 7.000 tucumanos de la capital y de la campaña murieron a consecuencia de la enfermedad.

Se determinó que la contaminación del agua de los pozos había sido la principal causa de la propagación del flagelo. Fue entonces cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia se arremangaron para buscar una solución definitiva al problema.

Agua para Tucumán

El doctor Benjamín Aráoz asumió el gobierno de la provincia el 20 de febrero de 1894. Su administración pasaría a la historia al iniciar la solución de “la falta de agua potable”. El gobernador requirió el asesoramiento de un reputado experto, el ingeniero hidráulico César Cipolletti. Este, luego de recorrer el terreno, elaboró un proyecto con costo estimado de 500.000 pesos papel y 100.000 pesos oro.

Se programaba una red distribuidora de 34 kilómetros, para servir a 43.000 habitantes, se traería el agua de fuentes situadas al noroeste de la ciudad, en el cerro de San Javier. Toda la obra fue movilizada por la diligencia de una Comisión de Aguas Potables, presidida primero por el ex gobernador Juan Posse y luego por el doctor Luis F. Aráoz.

EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. La columna central dominó por muchos años el paseo público; a sus pies había un grifo.

EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. La columna central dominó por muchos años el paseo público; a sus pies había un grifo.

Aunque el gobernador Aráoz murió repentinamente antes de ver cristalizada su iniciativa, su sucesor la impulsó decididamente. En efecto, durante la gobernación de Lucas Córdoba, la Legislatura de la provincia comisionó al ingeniero Augusto Degoulet a efectos de efectuar los estudios necesarios para el establecimiento de aguas corrientes en el municipio de esta ciudad.

El ingeniero concluyó la primera parte del proyecto, que abarcaba las cuatro quebradas que están frente a la ciudad (del Morro, Frontino, de las Conchas y Cañas), cuyas aguas superficiales se habían medido y bastaban para brindar agua potable a toda la población. Fue el primer paso, pero a todas luces insuficiente para los requerimientos generales que debían contemplar, no solo el agua para consumo, sino también el agua para riego y uso industrial.

Don Lucas

La historia del dique El Cadillal se inicia en el año 1889, cuando el Gobierno de la Provincia de Tucumán comenzó a planificar la construcción de una pequeña represa que pudiera almacenar y distribuir las aguas del río Salí para satisfacer todas las necesidades de riego.

En 1898, durante el gobierno de don Lucas, como ya vimos, comenzó el estudio del comportamiento del caudal de todos los afluentes del río, en una investigación exhaustiva. Durante años se hicieron trabajos topográficos de relevancia, todo ello fue coordinado por el ingeniero Carlos Wauters, que presentó el primer proyecto formal en 1903.

Proyectaba la construcción de un dique de 60 metros de altura con capacidad suficiente para cubrir los requerimientos planteados. Las obras comenzaron el año siguiente, pero a los pocos meses fuera suspendida por las dudas surgidas en cuanto a las fundaciones y excavaciones.

En efecto, el joven ingeniero José Sortheix publicó una serie de reparos a los trabajos de Wauters, que terminó reconociendo su error y abandonando el proyecto.

Afanosos estudios

Pero la necesidad de agua crecía junto con la población. Hacia 1906, por un pedido expreso del gobierno provincial, los ingenieros Emilio Candiani, Santiago Barabino y Belisario Garaffa, realizaron los estudios pertinentes en la obra, y concluyeron con la presentación de un informe en el que consideraban que era factible la ejecución de la obra, efectuando una serie de modificaciones al abortado proyecto anterior. Aun así, en los años posteriores el gobierno encargó nuevos estudios, los costos eran muy elevados y la posibilidad de un fracaso atemorizaba a todos. Incluso se llegó a pedir la asistencia del gobierno nacional en 1909.

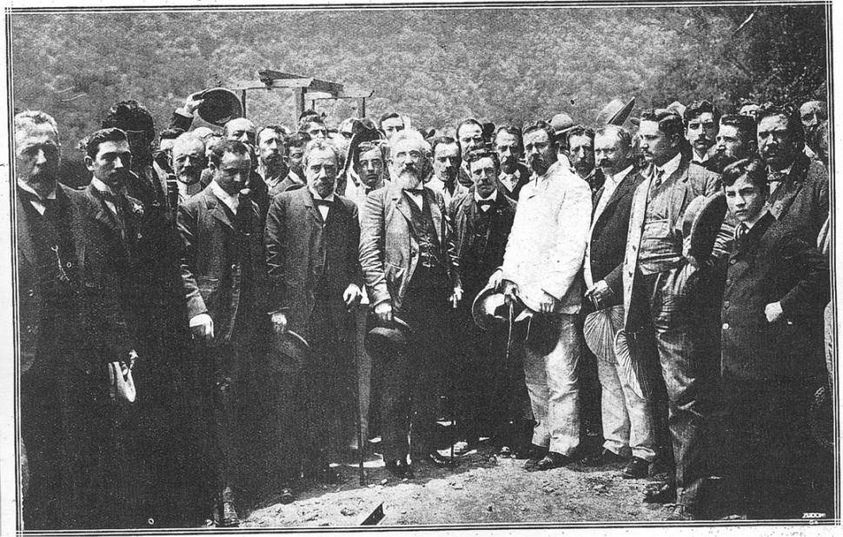

LUCAS CÓRDOBA. El gobernador era consciente de los problemas que afrontaba la población por la falta de acceso al agua.

LUCAS CÓRDOBA. El gobernador era consciente de los problemas que afrontaba la población por la falta de acceso al agua.

Habría que esperar hasta 1915 cuando la Dirección General de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación dio a conocer un nuevo proyecto, que fue elaborado por el ingeniero Juan Carlos Pasalacqua, que proponía la construcción de un murallón de 55 metros de altura (cinco menos que el proyecto anterior). Pero la obra fue aplazada a raíz de la crisis internacional producto de la Primera Guerra Mundial.

No obstante, a partir de 1935 la provincia volvió a tramitar la construcción de un dique mediante leyes, licitaciones y adjudicaciones, particularmente por la Ley Nacional 12002, por la que el Poder Ejecutivo Nacional autoriza a concretar mediante licitación pública el embalse.

Hacia 1939 se logró realizar la licitación autorizada y al año siguiente se realizaron las aperturas de las propuestas para la construcción del dique, en la que se presentan un total de nueve empresas, con 69 proyectos y variantes. Finalmente, la firma Amburesen Da. Co. resultó ganadora del concurso e inició sus trabajos en 1943. Pero el plan volvió a ser suspendido hacia 1947.

Cuando parecía que la cuestión se destrabaría, un minucioso informe del ingeniero Enrique Zuleta recomendó abandonar definitivamente la construcción del dique y buscar una ubicación más adecuada.

El Cadillal

Los años transcurrían sin mayores novedades, fue entonces que por decisión de la compañía estatal Agua y Energía Eléctrica de la Nación se decidió retomar los estudios previos en 1956, y se creó una comisión integrada por ingenieros civiles y técnicos, que realizaron los estudios técnicos y geológicos necesarios para proyectar la obra en base a los nuevos conocimientos de la mecánica de los suelos. Dos años más tarde, esta comisión finalizó la reevaluación del plan y la puso a disposición de las autoridades provinciales.

Fue entonces cuando, a mediados de la década de 1960 el gobernador Celestino Gelsi, conocido por su capacidad de gestión y empecinamiento por concluir sus objetivos, logró el aval del Banco Industrial de la Nación para llevar adelante la obra. Asimismo firmó un decreto por el que autorizó al Departamento de Hidráulica a realizar un concurso internacional de propuestas en base a un proyecto de Agua y Energía Eléctrica, para contratar la construcción del dique. Las obras debían realizarse aguas arriba de la primitiva construcción encarada en el año 1943. Finalmente el 25 de octubre de 1961 se firmó un contrato con la empresa inglesa Richard Constain, que tenía una reconocida experiencia internacional en la ejecución de diques de tamaña envergadura. La obra, la mayor realizada en el NOA por entonces, fue concluida en la primera mitad del año 1966 y sus beneficios continúan hasta la fecha a pesar de las dificultades que la colmatación ha venido produciendo a través de los años.

EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. La columna central dominó por muchos años el paseo público; a sus pies había un grifo.

EN LA PLAZA INDEPENDENCIA. La columna central dominó por muchos años el paseo público; a sus pies había un grifo.

Fuente: nota basada en el libro del ingeniero Aníbal Comba: “400 años de historia del agua en Tucumán”, con la colaboración del ingeniero Claudio Bravo. Tucumán Ediciones, 2024.