Por Álvaro José Aurane

17 Abril 2014

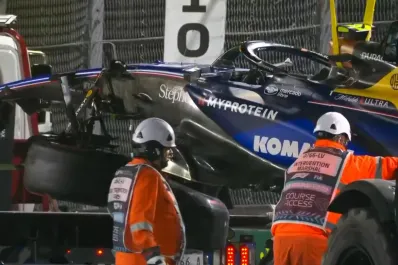

HERMANO. Jaime García Márquez, hermano de Gabo. FOTO TOMADA DE RADARECONOMICOINTERNACIONAL.BLOGSPOT.COM

HERMANO. Jaime García Márquez, hermano de Gabo. FOTO TOMADA DE RADARECONOMICOINTERNACIONAL.BLOGSPOT.COM

Los personajes excesivos de Cien años de soledad son capaces de todo pero, a la vez, están profundamente apegados a la rutina de sus hábitos, advierte Juan Gustavo Cobo Borda. Son hombres y mujeres de rostro imperturbable y de desafueros irreprimibles, contrasta el poeta colombiano en el ensayo El patio de atrás, que escribió para la edición conmemorativa que publicaron en 2007 la editorial Alfaguara y la Real Academia Española, cuando la "novela total" cumplió 40 años.

Todo eso, asegura el autor de Para llegar a García Márquez, es herencia de la literatura de otro colombiano: José Félix Fuenmayor (1885-1966), que ya daba cátedra sobre el poder deslumbrante de la cotidianidad en 1954, con Taumaturgia de un cochecito:

Salen las gentes a los mullidos patios que miran la calle por entre los dedos de sus cercas de estacas, y hundiendo la totuma en la tina que entrevelan los plátanos, se echan golpes de agua lunada sobre el cuerpo desnudo. Apresuro el paso. Yo también quiero llegar pronto a mi tina y empuñar mi totuma.

Y así como Cobo Borda busca las vertientes dentro de Colombia, no han faltado (todo por el contrario) lo que han sostenido que la obra de García Márquez abreva en la influencia de William Faulkner. No pocos observan eso, específicamente, en La hojarasca, esa obra casi fundacional en la literatura del colombiano, donde desde el Aracataca natal hasta el sepelio del aborrecido médico del pueblo -que ni se sabía si era médico de verdad-, es construido en los diálogos y en los pensamientos de un hombre, su hija y su nieto. La voz del narrador se encuentra completamente abolida.

Sin embargo, mientras los ensayistas se ocupan de buscar los orígenes de las formas literarias de García Márquez, en Cartagena de Indias, donde la única casa amurallada dentro de la ciudad amurallada es la del autor de El coronel no tiene quién le escriba, hay un ingeniero -quién, sino- que conoce la génesis de la materia sobre la que Gabo escribe.

"En realidad, lo primero que hizo Gabriel fue dibujar. Y mi abuelo (el coronel Nicolás Márquez Mejía) tiene una tremenda responsabilidad en ello: él le regalaba papeles y lápices de colores para que no se le ocurriera ensuciar las paredes", revela Jaime García Márquez. Y le sobra autoridad para hacerlo.

La charla con LA GACETA Literaria se da en una húmeda noche cartagenera de septiembre de 2000. "¿Te provoca un tintico?", pregunta el entonces subdirector ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, lo que significa que, como el gran anfitrión que siempre fue, está ofreciendo un café: un tinto, para los colombianos.

Más joven que el más famoso de sus hermanos, Jaime lleva a todas partes una sana sonrisa: no tiene síndrome de ser "el hermano de". Por eso acepta con gusto la charla y, por eso mismo, accede gustoso a representar al autor de Los funerales de la mamá grande en cuanto premio deciden otorgarle, sea estatuillas, plaquetas u honoris causa universitarios. "Es que a Gabito, esa cosa de las premiaciones, nunca le gustaron muy mucho", cuenta, casi al pasar, mientras acomoda unos cómodos sillones en el balcón de su departamento ubicado en "Cartagena la nueva", desde donde la bahía embriaga la vista.

"Lo eligió Margarita, mi mujer, justamente por la vista que tiene", cuenta contento, mientras se ocupa de presentarla.

Picardías y tristezas

Jaime atesora décadas de anécdotas, que comparte con maravillosa franqueza. Que Gabito trata de escribir ocho horas por día, porque así lo hacía cuando trabajaba como periodista. Que, de la misma manera, es un lector sumamente disciplinado. Que los relatos de la abuela Tranquilina Iguarán son verdaderos cimientos de su obra. Y que, en realidad, lo único que le gusta tanto como escribir es una buena charla.

“¿Sabés? Cuando nos encontramos así sea en una reunión familiar con decenas de personas, él siempre me busca. '¿Vamos a hacer un rincón guapo?', me dice. Y claro que sí. Es una media hora, a veces un poco menos, pero ahí nos ponemos al día”, revela. “Siempre existió ese vínculo con él. De hecho, el apodo con el que yo lo llamo desde mucho antes que fuera Gabo es 'Blacamán'. Si te lo cruzas, dile: Gabo, echemos un rincón guapo así me cuentas como es eso del 'Blacamán'”, sugiere, y se ríe pícaramente con su enigmática ocurrencia.

Al igual que en los dibujos y en la prosa de Gabriel, la narración oral de Jaime no está desprovista de paisajes. Como el de la finca “Macondo”, bautizada con ese término que en un dialecto africano significa banana, y que el autor de El otoño del patriarca exploraba cuando niño. O el plano mental de Aracataca, con sus calles polvorientas, sus casas descascaradas, su estación ferroviaria, el tren, el almendro, la lluvia.

Al octavo de los once hermanos García Márquez también le llueven los ojos cuando se acuerda de su difunto hermano Eligio y entonces hace el único pedido de toda la velada. "Si puedes, cómprate su libro: Tras las claves de Melquíades, y llevátelo para la Argentina", dice con tristeza.

“Quema el manuscrito”

De inmediato, vuelve al recuerdo de Aracataca y Jaime hace una advertencia meridiana: aunque son muy próximos, y Gabriel le ha confiado su bienamada fundación, su hermano tiene debilidad por una hermana. “Compinche, lo que se dice compinche, esa fue siempre la Margot. Porque de niños, los que se quedaban largas temporadas en la casa de mis abuelos (por las ocupaciones laborales de sus padres) eran ellos dos", precisa.

Tanto es así que apenas obtuvo prosperidad económica -relata Jaime-, a la primera que le compró un departamento fue a ella. A esa hermana que, increíblemente, se anuncia por el portero eléctrico y de pronto aparece.

Jaime la pone al tanto de su último comentario y ella asiente sin vanidades. Y luego relata un episodio que da cuenta de la confianza que tiene con el autor de La mala hora, ese cuento señero con el que ganó un premio en su terruño, por lo que la parroquia le pidió encarecidamente que le cambiara el título original: Ese pueblo de mierda.

“Cuando Gabito escribe El Amor en los Tiempos del Cólera, tiene que viajar a llevar el original. Antes de partir, me da una copia. 'Te la entrego por si cualquier cosa: por si se me cae el avión. Por favor, guárdala', me dijo. Y yo la metí en un cofre debajo de la cama. El, por supuesto, arribó sin problemas y después de entregar la obra en la editorial, me llamó y me dijo: 'Todo está bien. Quema el manuscrito'. Y yo lo quemé. ¿Sabe la plata que habría valido hoy esa copia? Pero yo siempre le hice caso", cuenta Margot, sin estridencias.

Los elefantes invisibles

Sin negar la influencia de Fuenmayor ni de Faulkner, es inevitable reparar en que los personajes de las obras de García Márquez son capaces de todo, pero a la vez están tan apegados a la rutina de sus hábitos, porque los hermanos del autor de El general en su laberinto se comportan de la misma manera. Sus diálogos y sus pensamientos también construyen mundos fantásticos. El propio Jaime refirió que habló con Gabriel dos veces sobre Crónica de una muerte anunciada. La primera vez fue cuando Gabo le narró verbalmente a su hermano la historia que quería escribir. La segunda, cuando conversaron sobre la obra ya impresa. “A mí me gustó mucho más cómo la contaste a cómo la escribiste”, relató, con la más pasmosa naturalidad, la despiada crítica contra el que hasta hace unas horas era el escritor vivo más brillante de nuestra lengua.

Después de la cena y de la despedida, queda volver al hotel, sorteando los charcos de agua lunada y pensando en "Blacamán". Ese es el personaje del cuento homónimo y poco conocido de García Márquez sobre un vendedor de milagros. "Y si acaso se ha vuelto a morir lo vuelvo a resucitar -escribió en ese relato increíble-, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre".

La genialidad de García Márquez tampoco escarmentará. Por su culpa, él también seguirá vivo para siempre.