12 Febrero 2012

Releyendo a Paul Groussac

Acaba de reeditarse Mendoza y Garay, libro en el que el maestro franco-argentino expone el núcleo de su credo historiográfico. El arte de historiar, decía, es el que cada historiador usa para aplicar, tanto al desarrollo de su asunto como a cada problema particular, "sus dotes de inteligencia, discernimiento crítico y sagacidad; fuera del talento supremo de expresión, que a pocos concede la avara naturaleza". Su modo de escribir historia, donde el erudito traza el dibujo y el artista que hay en él aporta el colorido, resulta hoy legible para pocos. Por Carlos Páez de la Torre (h) para LA GACETA - Tucumán.

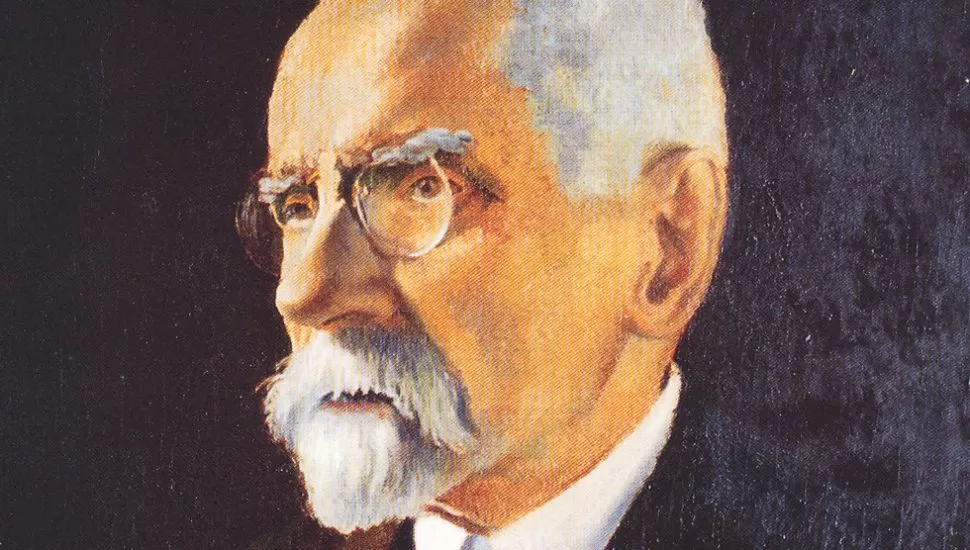

PAUL GROUSSAC. Retrato al óleo que lo representa en sus últimos años.

PAUL GROUSSAC. Retrato al óleo que lo representa en sus últimos años.

Supongo que el gran público ignora la existencia de una nueva edición, reciente, del Mendoza y Garay de Paul Groussac. Está enriquecida por un prólogo agudo e inteligente del arquitecto Juan Manuel Borthagaray.

Antes y durante la investigación para mi biografía de Groussac (La cólera de la inteligencia, 2005) es obvio que lo he disfrutado, línea por línea, por lo menos tres veces. No me detendré en sus méritos. Intento aprovechar el acontecimiento para tocar costados que creo importantes de ese libro y adosarles alguna reflexión, todo en tono muy personal.

Groussac juzgó conveniente exponer allí el núcleo de su credo historiográfico. Ya hacía tiempo que quería hacerlo. Los jóvenes de la "Nueva Escuela Histórica Argentina" le lanzaban de cuando en cuando alfilerazos, y el director de la Biblioteca Nacional no hubiera sido quien era, si no les respondía con su contundencia habitual.

Consideró, ya en la segunda página del prefacio, que por ser Mendoza y Garay un libro de historia, era el lugar más a propósito para agregar algunas reflexiones a las que ya había emitido otras veces sobre el tema. Quería ocuparse esta vez del -teóricamente- nuevo método histórico, del cual el profesor Rafael Altamira era "convencido apóstol". Tal metodología proclamaba que los materiales obtenidos en la investigación (la etapa "heurística", palabra que Groussac odiaba) debían ser empleados en forma racional, "con prescindencia más o menos completa de toda preocupación literaria".

El arte de historiar

Groussac examinaba estos preceptos. De entrada opinaba que había "escaso grano en tanta paja pedagógica". Partía de la base de que al historiador sólo le era dado "aproximarse" a su objeto, y siempre jaqueado por las obligadas conjeturas y subjetividades que debían llenar los largos vacíos.

Sostenía que ese historiador debía poseer, en primer término, la facultad "creadora o constructiva", que idea la obra, una vez cumplida la faz heurística. Y luego venía la aptitud para ejecutar esa obra, ejercitando el arte de historiar. No era la una asunto de fondo y la otra de forma. Recalcaba Groussac que se trataba de dos cuestiones de fondo, ambas dotadas de idéntica importancia. El arte de historiar, decía, es el que cada historiador usa para aplicar, tanto al desarrollo de su asunto como a cada problema particular, "sus dotes de inteligencia, discernimiento crítico y sagacidad; fuera del talento supremo de expresión, que a pocos concede la avara naturaleza".

Afirmaba que la verdad hallada, tras deducciones e inferencias, en la búsqueda documental, "se integra en su expresión, gracias al elemento artístico o subjetivo que aparenta prestarle sólo línea y color, cuando en realidad le infunde vida en potencia y acto".

Expresión, la clave

En esa línea de ideas, reivindicaba el lugar que correspondía a la "historia narrativa o descriptiva", que en ese tiempo empezaba a ser denostada con aspereza. Con el ejemplo de las "construcciones magistrales" de Macaulay, Renan, Mommsen, Taine o Fustel de Coulanges, la entendía indispensable para "la plena eficacia histórica, siempre que la narración procure la exactitud; sea la descripción real y sugerente; equitativo y sin pasión declamatoria el juicio pronunciado sobre hombres y cosas; indirecta, por fin, y sólo derivada de los sucesos la enseñanza".

La más distraída mirada a cualquier texto del maestro franco-argentino, revela que tributó fidelidad, toda su vida, a esos principios. No ha de olvidarse que Groussac, según lo dijo claramente, aspiraba no sólo a ser un historiador, sino un artista. La sequedad de la exposición de los historiadores profesionales argentinos, que despreciaban en teoría la literatura (aunque, muchos de ellos fueran excelentes escritores) no se avenía con los modelos de este admirador de Taine o de Fustel. Juzgaba que la expresión era asunto clave.

Los vasos descubridores

En aquellos Trozos selectos de literatura, que fueron durante tantos años texto obligado en nuestros colegios, Alfredo Cosson eligió sin titubear, como pieza antológica, un capítulo de Mendoza y Garay: el quinto, titulado "La vida en la carabela". Es que constituye una muestra magistral de los recursos que Groussac desplegaba para tratar un asunto histórico.

Puesto que hablaba de hombres venidos a América en barco, cabía preguntarse cómo eran esos barcos; cómo era viajar en ellos; cómo actuaba y pensaba la tripulación apiñada en los vasos descubridores que cruzaban los mares en los siglos XV y XVI. No se habían detenido en el tema, según mis noticias, los que se dedicaban por entonces a la historia de la conquista.

En primer lugar, Groussac había estudiado con minucia la estructura y la disposición de las embarcaciones españolas. Tanto las había estudiado que en 1893, en la Exposición Universal de Chicago, cuando examinó la reconstrucción de la Santa María de Cristóbal Colón, se enzarzó en una discusión con su capitán. Sostuvo que los palos verticales de la carabela debían ser cuatro y no tres: es decir, además del mayor, del mesana y del trinquete, el contramesana. Esto porque recordaba cierto párrafo de Las historias de la vida y hechos de Cristóbal Colón, escrita por su hijo Fernando y publicada en 1571: aquel donde narra que "en una tempestad, se nos rompió la contramesana".

Dibujo y colorido

Había rastrillado tanto los documentos como la bibliografía europea y americana. Sabía qué vida útil podía tener una carabela y qué causas podían hacerla zozobrar. Sabía cómo se distribuían, en su apretado interior, los oficiales, los soldados y la marinería. Sabía la extensión de cada guardia, que se medía por ampolletas. Sabía qué alimentos se consumían a bordo y qué sueldo se pagaba a la tripulación. Sabía cuáles eran las maniobras en caso de tempestad, para dar sólo algunos ejemplos. No imaginaba nada. Todo era fruto de un trabajo minucioso en las fuentes.

Es decir, tenía todos los elementos para el dibujo. Con ellos, el historiador armaba su marco con la exactitud provista por la laboriosa investigación previa. Después de eso, venía la labor de artista, el colorido. Si el dibujo no podía permitirse licencia alguna, en el color jugaba el don expresivo: el arte, en fin, de historiar.

Hablaba del peligro que acechaba a los navegantes desde los rincones más variados. Hablaba de la sacrificada vida de la gente de cabo y maestranza, que era "de las más penosas e inexorablemente duras" que pudieran conocerse. Se imaginaba de qué conversarían en los ratos de descanso o a la hora de comer, sobre la cubierta; hasta que, "cerrada la noche y encendidos los faroles de popa y de bitácora", aquellas almas sencillas y valientes repetían en sordo murmullo las oraciones que recitaba el paje.

La vida en la carabela

En esos párrafos es donde refulge la maestría del historiador Paul Groussac. Reconstruía la rueda donde se desembuchaban las chuscadas andaluzas, los refranes sicilianos o genoveses, las consejas gallegas o vizcaínas. O los indicios meteorológicos en los que cada uno aseguraba haber advertido con anticipación la pasada tormenta: la luna estaba con cerco; o la niebla subía del lado de la tierra; o el sol había salido rojizo ese día, y era sabido, para el napolitano, que alba roggia, o vento, o pioggia.

Además, la charla de los navegantes giraba pronto al campo siempre predilecto de las supersticiones: alguien había avistado a la mismísima Hada Morgana entre la tormenta; o se habían diseñado, ante sus ojos despavoridos, los cuernos del aterrador monstruo Kraken.

Otras veces, en la rueda de los marinos se enumeraban recetas contra los riesgos del mar en furia: clavar una herradura vieja en un palo del buque (el mayor, decía alguno; el mesana, afirmaba otro) preservaba del rayo. Para dominar la borrasca que tomaba a la carabela de través, era infalible persignarse cuando llegaba la séptima ola, "que es la tremenda". Aseguraban otros que, para aplacar el mar, era santo remedio lanzar desde la playa un objeto bendito sobre el agua. Y entonces, en un súbito silencio, muchos de los oyentes "creían ver a las madres y mujeres arrojar desde la marina rosarios y medallas a las olas airadas, llamando a los ausentes".

Fuerza evocativa

Y después, las infinitas y mil veces escuchadas consejas seculares: el marino que mató al alcatraz del viento; o el pescador que hirió a la sirena que saltaba como un delfín; o el buzo que, gracias al diablo, pudo conocer la isla sumergida de los Siete Obispos, donde sonaban campanas entre árboles con follaje de conchas marinas, y que sobrevivió a la atroz aventura gracias a que hizo, en un momento dado, la señal de la cruz.

Todo esto ocurría en la embarcación que marchaba hacia lo desconocido, y que Groussac describía con fuerza evocativa inimitable. "Con su ancha borda lanzada fuera del agua, sus alterosos castillos de popa y proa dominando la cubierta corrida, sus tres palos sin cofas, la vela mayor envergada en cruz y las latinas en largas antenas; con su botalón de bauprés afilado hacia el mar como colmillo de narval; bien sentada en la ola, corrigiendo con el mucho pantoque la quilla escasa; muy manejable el sencillo aparejo, ligero al par que sólido, que permitía virar de bordo con sorprendente soltura ¡allá iba la carabela descubridora, rasgando la onda azul en su curva flexible de golondrina, suelta y alegre como su nombre cantante, abultada y robusta como la imagen de arte infantil tallada en su tajamar macizo!".

No es para todos

En el Archivo General de la Nación, revisando los legajos del archivo Paul Groussac, tuve ante los ojos, hace unos años, la prueba de galera de un texto del maestro, perteneciente a El viaje intelectual. La amarillenta hoja estaba cruzada y entrecruzada por tan infinito tejido de correcciones y addendas a pluma, que casi no se distinguía la pulcra tipografía de Coni. Era el testimonio más completo de que estas páginas magistrales no salían del correr de la lapicera. El autor las hacía y las rehacía con un esfuerzo benedictino, hasta que quedaban impresas para que las admiremos hoy.

Y bien, cabe preguntarse si este modo de escribir historia, donde el erudito traza el dibujo y el artista que hay en él aporta el colorido, resulta hoy legible para todos.

Arrimo una anécdota. Hace un par de años un buen amigo -abogado, con un standard apreciable de cultura- me dijo que quería leer a Groussac, ya que no lo había leído nunca. Me apresuré a facilitarle Los que pasaban. Al mes, me lo devolvió con un comentario que no he olvidado. "Me gustó -dijo- pero a veces no lo entiendo: qué raro escribe, ¿no?". En boca de alguien a quien no es extraña la lectura, estas palabras son bastante reveladoras.

Indican, me parece, que leer a Groussac exige un cierto entrenamiento. Demanda, de modo simultáneo, el gusto por la historia y el gusto por la buena literatura, no sólo la de hoy, sino la de antes y la de siempre.

Nadie escribe ahora -y es lógico- como Groussac escribía historia. Muchos años han pasado, con sus infinitos cambios, desde que apareció Mendoza y Garay, unión de las monografías publicadas respectivamente en 1912 y 1915 en Anales de la Biblioteca.

Es decir que leer a Paul Groussac no es para todos. Como no es para todos leer a Borges, aunque resulte de buen tono tener en un anaquel -para no abrirlas nunca- sus obras completas.

Libros de historia

No es raro que así ocurra. Tengo para mí que la historia que hoy consume el público puede dividirse en tres grandes parcelas. A la mayor extensión la ocupa la novela, entendiendo con el término tanto las que se declaran realmente tales, como las que se lanzan al mercado enmascaradas por el rótulo de "historia". Viene luego la amplia franja -que edita casi un título por día- donde la ideología política y la furia por justificar una posición o demoler algún prócer, llevan al supuesto historiador al uso absolutamente parcial y malicioso de las fuentes; cuando no a "descubrir" lo que ya se publicó hace décadas.

En último lugar, está la historia escrita por historiadores serenos y estudiosos, que buscan la verdad sin anteojeras. La gente los lee poco. Sus libros -cuando consiguen editor- no tienen distribución comercial, lo que significa una enorme desventaja desde el vamos: además, los ignoran puntualmente las revistas que comentan títulos recientes. Después, exigen un esfuerzo intelectual (un buen libro de historia no se lee recostado en la cama) y no hay muchos con ánimo para realizar tal esfuerzo, en estos tiempos de la wikipedia, del facebook y del twitter, donde se exige que todo autor sea rápido y sobre todo "divertido".

Y para colmo de males sucede que quienes se disponen a hacer el esfuerzo, suelen encontrar, con demasiada frecuencia, que estos historiadores serenos y estudiosos no pueden zafar de la jerga académica. Y esa jerga paraliza al lector como la niebla nocturna en una ruta: el uso y abuso de términos "sólo para iniciados" lo alejan rápidamente de esos libros.

Un cuerpo extraño

En todo esto, el autor de Mendoza y Garay tiene condición de cuerpo extraño (insisto en que expongo mi opinión personal).

Creo que no puede haber mucha gente que hoy pesque los guiños de Groussac. O que entienda, por ejemplo, que sus descripciones no son invento de literato, pues están armadas tras la más escrupulosa investigación de historiador. O que sea capaz de sonreír ante la destreza con que asesta un varillazo a la ligereza o a la inexactitud.

Se requiere un lector que sacuda su costumbre de frecuentar literatura histórica escrita de cualquier modo, para dejarse llevar por la magia de esa prosa ondulante y cantarina, rasgada de pronto por la ternura o por la digresión siempre pertinente.

Advertirá entonces que Groussac fue un historiador enormemente honesto; que no ahorró esfuerzos para comprender el pasado de su tierra de adopción, y que -más allá del tono erudito y doctoral- trató a su lector con inmenso respeto: nunca le ofreció inexactitudes o interpretaciones lamidas y complacientes. Y si perteneció a la época en que había una poderosa "historia oficial", jamás se alineó en ella y se ufanó siempre de sostener únicamente lo que le dictaban su comprobación personal y su recto criterio.

No, Groussac era para pocos lectores en su tiempo y, a más de ocho décadas de su muerte, creo que lo es para muchos menos. Los groussaquianos, a pesar de todo, seguiremos constituyendo una cofradía, de escasos pero fieles miembros.

Estamos en buena compañía. En 1971, Jorge Luis Borges, en uno de sus diálogos con María Esther Vázquez, subrayaba su invariable devoción por Groussac: "Y ahora que lo pienso, creo que he pasado parte de mi vida leyendo El viaje intelectual, Crítica literaria, Del Plata al Niágara. Y cuando un libro llega a ser hábito en el lector, es porque tiene encanto. Stevenson decía que había muchas condiciones literarias, pero que sin encanto todas las demás son inútiles". © LA GACETA

Carlos Páez de la Torre (h) - Abogado, periodista, historiador, miembro de número y vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia. Su último libro es El Argentino de Oro. Una vida de Gabriel Iturri.

Antes y durante la investigación para mi biografía de Groussac (La cólera de la inteligencia, 2005) es obvio que lo he disfrutado, línea por línea, por lo menos tres veces. No me detendré en sus méritos. Intento aprovechar el acontecimiento para tocar costados que creo importantes de ese libro y adosarles alguna reflexión, todo en tono muy personal.

Groussac juzgó conveniente exponer allí el núcleo de su credo historiográfico. Ya hacía tiempo que quería hacerlo. Los jóvenes de la "Nueva Escuela Histórica Argentina" le lanzaban de cuando en cuando alfilerazos, y el director de la Biblioteca Nacional no hubiera sido quien era, si no les respondía con su contundencia habitual.

Consideró, ya en la segunda página del prefacio, que por ser Mendoza y Garay un libro de historia, era el lugar más a propósito para agregar algunas reflexiones a las que ya había emitido otras veces sobre el tema. Quería ocuparse esta vez del -teóricamente- nuevo método histórico, del cual el profesor Rafael Altamira era "convencido apóstol". Tal metodología proclamaba que los materiales obtenidos en la investigación (la etapa "heurística", palabra que Groussac odiaba) debían ser empleados en forma racional, "con prescindencia más o menos completa de toda preocupación literaria".

El arte de historiar

Groussac examinaba estos preceptos. De entrada opinaba que había "escaso grano en tanta paja pedagógica". Partía de la base de que al historiador sólo le era dado "aproximarse" a su objeto, y siempre jaqueado por las obligadas conjeturas y subjetividades que debían llenar los largos vacíos.

Sostenía que ese historiador debía poseer, en primer término, la facultad "creadora o constructiva", que idea la obra, una vez cumplida la faz heurística. Y luego venía la aptitud para ejecutar esa obra, ejercitando el arte de historiar. No era la una asunto de fondo y la otra de forma. Recalcaba Groussac que se trataba de dos cuestiones de fondo, ambas dotadas de idéntica importancia. El arte de historiar, decía, es el que cada historiador usa para aplicar, tanto al desarrollo de su asunto como a cada problema particular, "sus dotes de inteligencia, discernimiento crítico y sagacidad; fuera del talento supremo de expresión, que a pocos concede la avara naturaleza".

Afirmaba que la verdad hallada, tras deducciones e inferencias, en la búsqueda documental, "se integra en su expresión, gracias al elemento artístico o subjetivo que aparenta prestarle sólo línea y color, cuando en realidad le infunde vida en potencia y acto".

Expresión, la clave

En esa línea de ideas, reivindicaba el lugar que correspondía a la "historia narrativa o descriptiva", que en ese tiempo empezaba a ser denostada con aspereza. Con el ejemplo de las "construcciones magistrales" de Macaulay, Renan, Mommsen, Taine o Fustel de Coulanges, la entendía indispensable para "la plena eficacia histórica, siempre que la narración procure la exactitud; sea la descripción real y sugerente; equitativo y sin pasión declamatoria el juicio pronunciado sobre hombres y cosas; indirecta, por fin, y sólo derivada de los sucesos la enseñanza".

La más distraída mirada a cualquier texto del maestro franco-argentino, revela que tributó fidelidad, toda su vida, a esos principios. No ha de olvidarse que Groussac, según lo dijo claramente, aspiraba no sólo a ser un historiador, sino un artista. La sequedad de la exposición de los historiadores profesionales argentinos, que despreciaban en teoría la literatura (aunque, muchos de ellos fueran excelentes escritores) no se avenía con los modelos de este admirador de Taine o de Fustel. Juzgaba que la expresión era asunto clave.

Los vasos descubridores

En aquellos Trozos selectos de literatura, que fueron durante tantos años texto obligado en nuestros colegios, Alfredo Cosson eligió sin titubear, como pieza antológica, un capítulo de Mendoza y Garay: el quinto, titulado "La vida en la carabela". Es que constituye una muestra magistral de los recursos que Groussac desplegaba para tratar un asunto histórico.

Puesto que hablaba de hombres venidos a América en barco, cabía preguntarse cómo eran esos barcos; cómo era viajar en ellos; cómo actuaba y pensaba la tripulación apiñada en los vasos descubridores que cruzaban los mares en los siglos XV y XVI. No se habían detenido en el tema, según mis noticias, los que se dedicaban por entonces a la historia de la conquista.

En primer lugar, Groussac había estudiado con minucia la estructura y la disposición de las embarcaciones españolas. Tanto las había estudiado que en 1893, en la Exposición Universal de Chicago, cuando examinó la reconstrucción de la Santa María de Cristóbal Colón, se enzarzó en una discusión con su capitán. Sostuvo que los palos verticales de la carabela debían ser cuatro y no tres: es decir, además del mayor, del mesana y del trinquete, el contramesana. Esto porque recordaba cierto párrafo de Las historias de la vida y hechos de Cristóbal Colón, escrita por su hijo Fernando y publicada en 1571: aquel donde narra que "en una tempestad, se nos rompió la contramesana".

Dibujo y colorido

Había rastrillado tanto los documentos como la bibliografía europea y americana. Sabía qué vida útil podía tener una carabela y qué causas podían hacerla zozobrar. Sabía cómo se distribuían, en su apretado interior, los oficiales, los soldados y la marinería. Sabía la extensión de cada guardia, que se medía por ampolletas. Sabía qué alimentos se consumían a bordo y qué sueldo se pagaba a la tripulación. Sabía cuáles eran las maniobras en caso de tempestad, para dar sólo algunos ejemplos. No imaginaba nada. Todo era fruto de un trabajo minucioso en las fuentes.

Es decir, tenía todos los elementos para el dibujo. Con ellos, el historiador armaba su marco con la exactitud provista por la laboriosa investigación previa. Después de eso, venía la labor de artista, el colorido. Si el dibujo no podía permitirse licencia alguna, en el color jugaba el don expresivo: el arte, en fin, de historiar.

Hablaba del peligro que acechaba a los navegantes desde los rincones más variados. Hablaba de la sacrificada vida de la gente de cabo y maestranza, que era "de las más penosas e inexorablemente duras" que pudieran conocerse. Se imaginaba de qué conversarían en los ratos de descanso o a la hora de comer, sobre la cubierta; hasta que, "cerrada la noche y encendidos los faroles de popa y de bitácora", aquellas almas sencillas y valientes repetían en sordo murmullo las oraciones que recitaba el paje.

La vida en la carabela

En esos párrafos es donde refulge la maestría del historiador Paul Groussac. Reconstruía la rueda donde se desembuchaban las chuscadas andaluzas, los refranes sicilianos o genoveses, las consejas gallegas o vizcaínas. O los indicios meteorológicos en los que cada uno aseguraba haber advertido con anticipación la pasada tormenta: la luna estaba con cerco; o la niebla subía del lado de la tierra; o el sol había salido rojizo ese día, y era sabido, para el napolitano, que alba roggia, o vento, o pioggia.

Además, la charla de los navegantes giraba pronto al campo siempre predilecto de las supersticiones: alguien había avistado a la mismísima Hada Morgana entre la tormenta; o se habían diseñado, ante sus ojos despavoridos, los cuernos del aterrador monstruo Kraken.

Otras veces, en la rueda de los marinos se enumeraban recetas contra los riesgos del mar en furia: clavar una herradura vieja en un palo del buque (el mayor, decía alguno; el mesana, afirmaba otro) preservaba del rayo. Para dominar la borrasca que tomaba a la carabela de través, era infalible persignarse cuando llegaba la séptima ola, "que es la tremenda". Aseguraban otros que, para aplacar el mar, era santo remedio lanzar desde la playa un objeto bendito sobre el agua. Y entonces, en un súbito silencio, muchos de los oyentes "creían ver a las madres y mujeres arrojar desde la marina rosarios y medallas a las olas airadas, llamando a los ausentes".

Fuerza evocativa

Y después, las infinitas y mil veces escuchadas consejas seculares: el marino que mató al alcatraz del viento; o el pescador que hirió a la sirena que saltaba como un delfín; o el buzo que, gracias al diablo, pudo conocer la isla sumergida de los Siete Obispos, donde sonaban campanas entre árboles con follaje de conchas marinas, y que sobrevivió a la atroz aventura gracias a que hizo, en un momento dado, la señal de la cruz.

Todo esto ocurría en la embarcación que marchaba hacia lo desconocido, y que Groussac describía con fuerza evocativa inimitable. "Con su ancha borda lanzada fuera del agua, sus alterosos castillos de popa y proa dominando la cubierta corrida, sus tres palos sin cofas, la vela mayor envergada en cruz y las latinas en largas antenas; con su botalón de bauprés afilado hacia el mar como colmillo de narval; bien sentada en la ola, corrigiendo con el mucho pantoque la quilla escasa; muy manejable el sencillo aparejo, ligero al par que sólido, que permitía virar de bordo con sorprendente soltura ¡allá iba la carabela descubridora, rasgando la onda azul en su curva flexible de golondrina, suelta y alegre como su nombre cantante, abultada y robusta como la imagen de arte infantil tallada en su tajamar macizo!".

No es para todos

En el Archivo General de la Nación, revisando los legajos del archivo Paul Groussac, tuve ante los ojos, hace unos años, la prueba de galera de un texto del maestro, perteneciente a El viaje intelectual. La amarillenta hoja estaba cruzada y entrecruzada por tan infinito tejido de correcciones y addendas a pluma, que casi no se distinguía la pulcra tipografía de Coni. Era el testimonio más completo de que estas páginas magistrales no salían del correr de la lapicera. El autor las hacía y las rehacía con un esfuerzo benedictino, hasta que quedaban impresas para que las admiremos hoy.

Y bien, cabe preguntarse si este modo de escribir historia, donde el erudito traza el dibujo y el artista que hay en él aporta el colorido, resulta hoy legible para todos.

Arrimo una anécdota. Hace un par de años un buen amigo -abogado, con un standard apreciable de cultura- me dijo que quería leer a Groussac, ya que no lo había leído nunca. Me apresuré a facilitarle Los que pasaban. Al mes, me lo devolvió con un comentario que no he olvidado. "Me gustó -dijo- pero a veces no lo entiendo: qué raro escribe, ¿no?". En boca de alguien a quien no es extraña la lectura, estas palabras son bastante reveladoras.

Indican, me parece, que leer a Groussac exige un cierto entrenamiento. Demanda, de modo simultáneo, el gusto por la historia y el gusto por la buena literatura, no sólo la de hoy, sino la de antes y la de siempre.

Nadie escribe ahora -y es lógico- como Groussac escribía historia. Muchos años han pasado, con sus infinitos cambios, desde que apareció Mendoza y Garay, unión de las monografías publicadas respectivamente en 1912 y 1915 en Anales de la Biblioteca.

Es decir que leer a Paul Groussac no es para todos. Como no es para todos leer a Borges, aunque resulte de buen tono tener en un anaquel -para no abrirlas nunca- sus obras completas.

Libros de historia

No es raro que así ocurra. Tengo para mí que la historia que hoy consume el público puede dividirse en tres grandes parcelas. A la mayor extensión la ocupa la novela, entendiendo con el término tanto las que se declaran realmente tales, como las que se lanzan al mercado enmascaradas por el rótulo de "historia". Viene luego la amplia franja -que edita casi un título por día- donde la ideología política y la furia por justificar una posición o demoler algún prócer, llevan al supuesto historiador al uso absolutamente parcial y malicioso de las fuentes; cuando no a "descubrir" lo que ya se publicó hace décadas.

En último lugar, está la historia escrita por historiadores serenos y estudiosos, que buscan la verdad sin anteojeras. La gente los lee poco. Sus libros -cuando consiguen editor- no tienen distribución comercial, lo que significa una enorme desventaja desde el vamos: además, los ignoran puntualmente las revistas que comentan títulos recientes. Después, exigen un esfuerzo intelectual (un buen libro de historia no se lee recostado en la cama) y no hay muchos con ánimo para realizar tal esfuerzo, en estos tiempos de la wikipedia, del facebook y del twitter, donde se exige que todo autor sea rápido y sobre todo "divertido".

Y para colmo de males sucede que quienes se disponen a hacer el esfuerzo, suelen encontrar, con demasiada frecuencia, que estos historiadores serenos y estudiosos no pueden zafar de la jerga académica. Y esa jerga paraliza al lector como la niebla nocturna en una ruta: el uso y abuso de términos "sólo para iniciados" lo alejan rápidamente de esos libros.

Un cuerpo extraño

En todo esto, el autor de Mendoza y Garay tiene condición de cuerpo extraño (insisto en que expongo mi opinión personal).

Creo que no puede haber mucha gente que hoy pesque los guiños de Groussac. O que entienda, por ejemplo, que sus descripciones no son invento de literato, pues están armadas tras la más escrupulosa investigación de historiador. O que sea capaz de sonreír ante la destreza con que asesta un varillazo a la ligereza o a la inexactitud.

Se requiere un lector que sacuda su costumbre de frecuentar literatura histórica escrita de cualquier modo, para dejarse llevar por la magia de esa prosa ondulante y cantarina, rasgada de pronto por la ternura o por la digresión siempre pertinente.

Advertirá entonces que Groussac fue un historiador enormemente honesto; que no ahorró esfuerzos para comprender el pasado de su tierra de adopción, y que -más allá del tono erudito y doctoral- trató a su lector con inmenso respeto: nunca le ofreció inexactitudes o interpretaciones lamidas y complacientes. Y si perteneció a la época en que había una poderosa "historia oficial", jamás se alineó en ella y se ufanó siempre de sostener únicamente lo que le dictaban su comprobación personal y su recto criterio.

No, Groussac era para pocos lectores en su tiempo y, a más de ocho décadas de su muerte, creo que lo es para muchos menos. Los groussaquianos, a pesar de todo, seguiremos constituyendo una cofradía, de escasos pero fieles miembros.

Estamos en buena compañía. En 1971, Jorge Luis Borges, en uno de sus diálogos con María Esther Vázquez, subrayaba su invariable devoción por Groussac: "Y ahora que lo pienso, creo que he pasado parte de mi vida leyendo El viaje intelectual, Crítica literaria, Del Plata al Niágara. Y cuando un libro llega a ser hábito en el lector, es porque tiene encanto. Stevenson decía que había muchas condiciones literarias, pero que sin encanto todas las demás son inútiles". © LA GACETA

Carlos Páez de la Torre (h) - Abogado, periodista, historiador, miembro de número y vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia. Su último libro es El Argentino de Oro. Una vida de Gabriel Iturri.